从1931年到1945年,十四年烽火岁月,港澳同胞、海外华人华侨如何参与抗战?广东广播电视台将视角投向这个较少受到影像创作关注的群体,计划从9月22日起推出五集历史人文纪录片《烽火赤子心》。

东江纵队港九大队营救美国飞行员克尔、南洋小贩郑潮炯“鬻子救国”、南侨机工遗孤叶晓东寻找父亲陈团圆、粤港澳三地培正中学薪火相传……创作团队从各级华侨博物馆的展陈文物、海外报纸史料之中揭开尘封的故事,填补了部分历史空白。

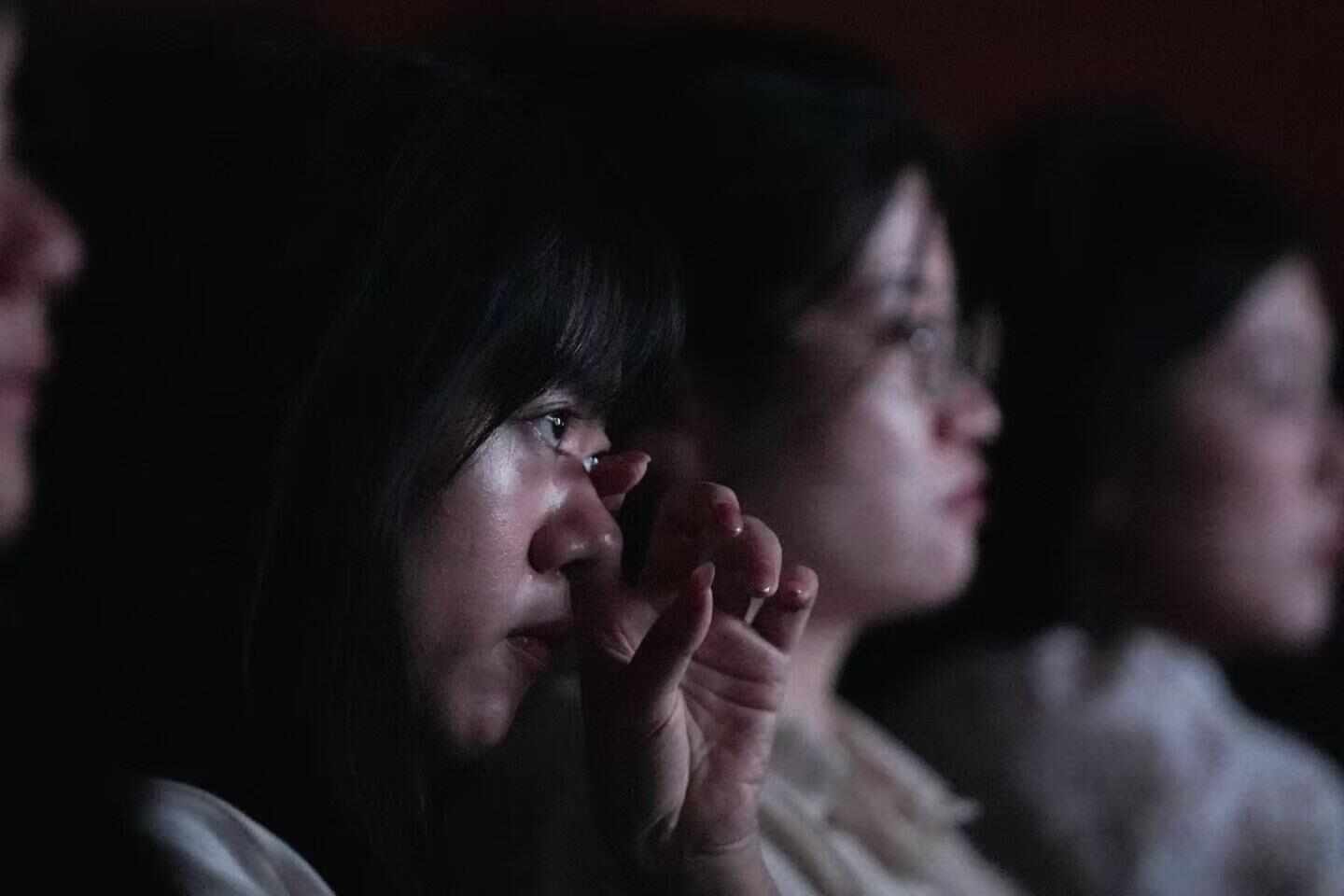

9月18日,《烽火赤子心》里抗战英雄的后代、主创代表相聚广州图书馆首映礼,在接受羊城晚报记者采访时动情讲述幕后故事。

触真情:深挖小人物抗战人生,有国才有家

《烽火赤子心》侧重个体命运的刻画,全部选取历史小人物的故事。这些人或许没有成就惊天动地的伟业,但他们的故事却能反映出时代风貌、群体精神。创作团队拼接他们遗留的历史碎片,如一封家书、一件旧物、一段模糊的回忆等,展现宏大时代背景下的群体精神。

郑潮炯鬻子救国故事的关联物件是一张“卖子契约”。郑潮炯是广东新会人,自幼家贫,少年时前往香港谋生后赴马来西亚,以摆卖小食度日,后回乡娶妻带往南洋生活。在抗日战争期间,即使家中贫困,郑潮炯依然义无反顾地义卖瓜子筹款,支持中国抗战,后来更是做出了“鬻子救国”的义举——1940年,他将出生仅40天的儿子郑社义以80元的价格卖给了马来西亚的一位肇庆籍华侨商人,并把这些钱全部捐给了陈嘉庚领导的南洋华侨筹赈祖国难民总会。

郑潮炯的次子郑社心此番来到广州,讲述了“鬻子救国”的后续故事。1965年,郑潮炯在中国人民政府侨务部门的帮助下,在广东肇庆地区找到当年卖掉的儿子郑社义。郑社心透露,对于父母当年鬻子救国之举,住在农村的郑社义很长时间无法理解,甚至在相认之后问过母亲“我有这么多哥哥姐姐,为什么偏偏卖掉我”。但之后,郑潮炯要求其他子女帮扶郑社义。郑社心说:“我们每个月给弟弟汇钱,最初是汇5元、10元,再之后是汇20元、100元,最后,郑社义建了他们村第一栋两层楼房。随着时间推移,郑社义逐渐释怀了。”

郑社心还分享了一件事——郑家的取名原则。他说:“我们兄弟姐妹的取名都和家国大义有关,社情、社心、社民、社义、设立。社义孩子的名字也是父亲改的,大孩子叫卫国。”如今,年过九旬的郑社心动情说道:“有国才有家,这是我们家至今的家训。我一直跟我的孩子强调‘历史应该被记载,不可以忘记历史’,我也希望年轻人了解父辈为祖国、为人民服务的经过,同时建立做人的品格与方向。平时,国家为人民谋福利,在国家有难时,人民应该团结一致,为祖国发声,我们的声音才会变得更大。”

探真相:让寻访人重回现场,打捞华侨抗战史

创作团队确立了“研究者寻找历史真相、后人追寻前辈命运”的叙事结构,以寻访人这一第三方视角展开叙事。寻访人重回历史现场,与历史遗迹、史料文物、当事人亲属对话。例如,南侨机工故事的寻访人回到了父辈曾奋斗过的滇缅公路以及南侨机工纪念碑前。

1939年,南洋华侨青年响应南洋华侨筹赈祖国难民总会主席陈嘉庚的号召,组成南洋华侨机工回国服务团,简称“南侨机工”。广州市华侨历史学会会长林干,介绍了南侨机工回国抗战的故事:“当时回国的南侨机工有3000多人,广东籍就有2000多人。他们中的不少人是驾驶员、修理工,在难度极高的滇缅公路上,承担了抗战期间运输国际援华物资的任务。”他特别提到了南侨机工群体中的女英雄:“大约二十年前,即中国人民抗日战争胜利60周年之际,我曾配合羊城晚报社去探访了一些南侨机工及其后代。比如,《烽火赤子心》中提到的女扮男装回国的李月美,她的女儿杨玲薏生活在广州;还有瞒着家人登船回国的白雪娇,她本人最后也回到了广州。”林干介绍,南侨机工群体当年对于国人还比较陌生,但随着越来越多人深入挖掘华侨历史、华侨抗战史,该群体为抗战作出的贡献逐渐显现。

谢柏毅回到开平老宅,分享了父亲谢振凯与母亲高美丽跨越中菲两国的阻隔,在战火中彼此守候的亲情故事,“十四年的守望很艰难,但也是出生于菲律宾的妈妈完全融入开平的过程”。

曾德平是东江纵队司令员曾生之子,长期致力于东江纵队历史的发掘和研究。他讲述了东江纵队港九大队抵抗日寇的战斗传奇,刷新了观众对华南抗战史的认知:“我的父亲曾生在抗日战争中,按照党的指示组建了东江纵队,点点星火就在东江纵队这个火种下面燃起来了,从而点燃了整个华南抗战的烽火。”

抓制作:拒绝AI衍生技术,真实是核心力量

制作层面,《烽火赤子心》充分保证了历史真实。创作团队与国内外博物馆、学术研究机构建立了紧密的合作关系,这些机构给予了无私支持,不仅拿出了珍贵的抗战文物,还分享了最新的研究成果,帮助团队找到了散落在海内外的故事线索。

在技术手段运用上,创作团队表现出了高度谨慎。由于涉及历史的准确性和权威性,他们首先放弃了情景再现手法,其次也放弃了文生视频、图生视频等AI技术,仅使用数字技术对图片、视频进行高清、超高清修复。《烽火赤子心》总导演、总撰稿王世军透露,创作团队拒绝了所有AI衍生技术:“我们想保证呈现烽火时代真实的历史,不要去想象,而是用最直接的历史文物告诉观众一段真实的故事。”

王世军用“震撼”一词形容自己接触历史文物的感受:“我摸到了字迹斑驳的信件、发黄模糊的照片,也看到甚至有人因找不到参与抗战的父亲的照片,把自己年轻时的照片贴到墙上,以表达对父亲的追忆。我们创作者突然意识到,真实才是这部纪录片最核心的力量。”

江门五邑大学侨乡文化与区域国别研究院教授张国雄,尝试提炼抗战期间华人华侨的书信内核——家国情怀。他说:“这部纪录片在选材上使用了大量侨批,即海外侨胞写给家中亲人的书信,里面有真实的情感互动,跟学者论文或讲话稿区别很大,个性很强。但这些书信又有鲜明的共性,就是表达对国家的情感,对家庭、家人的关心以及中华民族儿女的共同理念——有国才有家。”

文 | 记者 龚卫锋

图 | 记者 蔡嘉鸿

视频 | 记者 蔡嘉鸿 方浩 龚卫锋