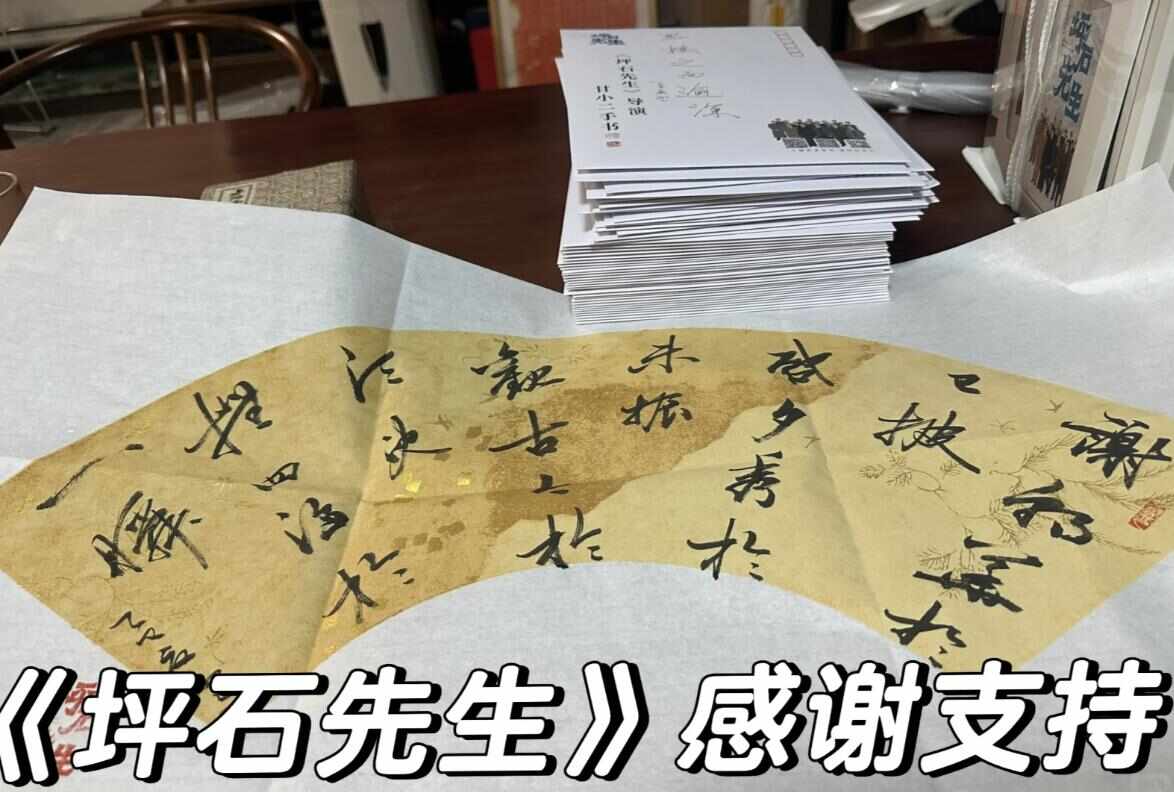

8月21日,电影《坪石先生》上映第7天,排片依然堪忧。但导演甘小二和他的团队还在马不停蹄地跑路演——他曾许下“百场路演”的心愿,尽管现实不尽如人意,但他不愿食言。今日,他在社交网站上晒出自己写的毛笔字幅,表示这将是他在后面的路演中赠送给观众的礼物:“何以为报?导演无所有,聊赠一短巾。”写字,是他除电影外的另一所好,《坪石先生》里谢君豪所饰的黄际遇写家书时那手漂亮的毛笔字,甘小二正是“手替”。

在接受记者专访时,甘小二说起长达数年的电影拍摄历程,每个细节都记得清晰。他实际上拍了远比如今上映版更多的素材,想尽可能地把他们探求出的”坪石先生”的故事带到观众眼前。那批来自中山大学等岭南高等学府的教授们,在抗战最艰苦的时刻,带着学生和书籍辗转北迁至坪石,花尽代价乃至用生命保存了岭南文脉。甘小二说,在创作和上映期间,每每遇到困难,他都会想到这群可爱可敬的先生们的经历,“觉得自己幸福多了”。

黄际遇很传奇,筹备和研究坪石先生花了4年

记者:电影为什么选择黄际遇先生为主线人物?

甘小二:有人说,中华人民共和国成立后,中大的传奇是陈寅恪,此前的传奇则是黄际遇。之前很多人不了解他,因为他去世得早,但他对高校的贡献很大——他分别在三所大学做过三次临时校长,每次都在学校快四散时“填缝”,稳住局面。可他其实对做校长并不感兴趣,只是责任使然,日记里也流露过无奈。他和陈寅恪其实也有渊源,他比陈寅恪大近10岁,年轻时和陈寅恪的三哥陈师曾关系很好,还送过陈寅恪孤本书。

记者:影片涉及很多史料,包括黄际遇先生的日记,筹备和研究花了多久?片中很多值得回味的台词,是不是从日记里选的?

甘小二:筹备和研究就花了4年多。台词确实从日记里选了很多,但不是直接照搬。比如影片里黄际遇写的家书,就是从他日记的若干片段里摘出来,再拼成的,不是直接采用一篇完整的内容。

记者:影片拍摄手法偏现实,却保留了知识分子的风雅片段,比如冼玉清和黄际遇月下作画、撤离坪石的混乱场景中美术教授却在速写等。为什么要拍这些片段?

甘小二:其实我原本拍了更多风雅的片段,因为想在艰难的现实处境里,保留知识分子内心的“星辰大海”,体现他们在困境中仍坚守的精神追求。但有点可惜,后来剪掉了一些,是为了让影片有更清晰的主线。

谢君豪“选对了”,茂涛表现“超出预期”

记者:黄际遇的故事很动人,选谢君豪来演这位文理全才的大家,是不是选对了?

甘小二:肯定选对了,他为角色加成很多。豪哥的戏份很多,这要求他任何时候都要在“对的状态”,他做到了。

有一个感人的幕后细节。当我们拍最后一场杀青戏的时候,豪哥突然嗓子哑得说不出话了。当时正好是2024年的春节,剧组里很多人感冒生病,我自己都咳了很久,但豪哥一直坚持到最后一场才病倒——当天上午他的戏是有台词的,而且表现很好,但下午的杀青戏是不用说台词的,他的嗓子就一直坚持到那个时候才哑。

记者:谢君豪是您的第一选择吗?怎么说服他来演这部电影的?

甘小二:很多人都觉得他很合适,我在剧本创作时心里就有他了。2024年的时候,我把剧本给豪哥后第四天,他就答应了,说要见面聊。我本来想去香港见他,他说不用,自己和助理从香港坐高铁到广州南站,然后打网约车过来。我很感动——他是名演员,我名气不大,他对我却这么随和。

记者:您觉得谢君豪和黄际遇教授最相似的气质是什么?

甘小二:首要的是书卷气,眼睛里有智慧,性格很温和,就算严厉起来,也不会让人不舒服。他很有创作力,我记得有场戏,原本是另外两个角色聊“学中文有没有用”的话题,是豪哥建议改成黄际遇和他的儿子聊,最后这场戏效果很好。

记者:除了谢君豪,选择其他演员时是怎么考量的?

甘小二:其实群戏选演员,每个角色都是“风险点”——角色越多,戏的成败风险越大。很幸运的是,这次的演员都在及格线以上,有的还特别好。比如张献民演盛成教授、蒋中炜演杜定友馆长,都很贴合。五条人茂涛的表现也超出我预期——我和他认识多年,知道他的状态,台词都是按他的说话习惯写的,他演得很自然,演完还说很开心自己的角色那么重要。他平时的公众形象可能是不苟言笑的,但其实人很接地气。

100%的同期收音,最大限度保留真实“人声”

记者:影片里的书法、篆书等细节是怎么呈现的?黑板上的字、牌坊上的“坪石”二字是手写的吗?

甘小二:美术指导功劳很大,黑板上的篆书、坪石镇牌坊上的“坪石”二字、火车站墙上的标语,都是他画出来的——他参考了篆书的特点,靠美术功底还原,而不是我们理解的直接写字。至于写小字的部分,比如家书里的字,是我做豪哥的手替写的。

记者:影片里黄际遇一直想留着“狮头鹅”给女儿当嫁妆的细节很生活化,是怎么想到的?

甘小二:是广东省电影行业协会黄昌宁会长建议的,他说“汕头人不是吃狮头鹅吗,让他养两只”。黄际遇是澄海人,加这个细节很贴合他的生活。这算是个很成功的道具设计。

记者:《坪石先生》的拍摄有两大特点,除了实景拍摄,还是现场收音。而这会加大拍摄难度吗?

甘小二:我们追求100%的同期收音,这样能最大限度保留演员的表演,包括台词和动作,甚至现场的空气声和微妙的气氛。其实电影里的“人声”,也包括角色的叹息、打喷嚏这些细节,我记得有几个镜头里人物的呼吸声就很明显,但我保留了。

难度主要在环境安静度的维持,现在想找一个完全没有汽车喧嚣、手机短视频声音、邻居电视机声的地方真的很难。包括黄际遇的家,我们选的房子正好在国道旁,原本非常喧嚣,后来当地政府安排了交警进行临时改道,很感激他们的帮忙。

观众说电影是“老火汤”“单丛茶”,很贴切

记者:之前在北京路演时,听说用的是粤语版,观众反映如何?

甘小二:北京放映时,我们就粤语版的感受问过很多观众,他们都觉得没问题,不违和。

记者:影片里的冲突更多是人物内心的选择,不是市场上常见的强情节,您怎么看它的受众市场?有观众说它”挑观众”“有门槛”,还说观众说它是“老火汤”“单丛茶”,您怎么看这些评价?

甘小二:很多人对市场不乐观,但看过的观众反响很好,评价很高,有人会看两三次,还会推荐给别人。“老火汤”和“单丛茶”的比喻很贴切,这不是一部“方便面电影”,有营养,后劲很大,很多观众说看完很难走出来,甚至不知道自己什么时候就哭了,因为片中的情感都是自然流露的,而不是刻意煽情。

记者:影片对今天的年轻观众有什么现实意义?有观众说看完缓解了“AI焦虑”和“文科无用论”的困惑。

甘小二:确实有很多年轻观众说看完觉得不那么焦虑了,会想到很多正面的东西。比如有华师大的学生说,之前很怕自己将来被AI取代,看完觉得文脉还是要靠人传承。还有老师说,看完后想告诉学生,读书到底是什么。

记者:您作为老师,和黄际遇先生这些先生们最大的共鸣是什么?

甘小二:最共鸣的是“为人师者”的样子,他们的表现是我向往且尊敬的。现在大家对老师的尊敬感减弱了,有观众说影片重新拍出了先生的大义、格局和师范,拍出了“先生应有的样子”,我很认同。以前中文系老师说“目击而道存”,看见老师就感受到“道”,我想通过影片把这种感觉传达出来。

记者:影片目前排片不理想,也因此影响了票房。但您坚持跑路演,为什么?

甘小二:虽然不理想,但我们还是想跟观众见面。与观众有真正的连接,这是主创们最有成就感的地方。我今天又装好了50个信封,里面的字都是前段时间抽时间积累的。现在路演跑了过半了,希望后面把它们送完。

文|记者 李丽

图|受访者提供