日前,“人之为人”的奥本海默时刻——“数字时代的人论文库”新书分享会在上海举行。华中科技大学教授洪亮携其主编的“数字时代的人论文库·汉译系列”第一辑五卷亮相,和现场读者分享“奥本海默时刻”(Oppenheimer moment)对于哲学与人文社会科学在三个层次上的意义。

2023年,电影《奥本海默》问世后,该片导演诺兰在多次访谈中提及,不少人工智能领域的开发者认为,今天的人们在类比的意义上面对着一个新的“奥本海默时刻”:如同曼哈顿计划总执行官奥本海默为世界带来具有毁灭性力量的原子弹,人工智能领域的突破,正在对我们的生活世界产生结局难料的深远影响,人类再次面临重大抉择的时刻。

对于哲学与人文社会科学而言,“奥本海默时刻”意味着什么?

洪亮认为,“奥本海默时刻”的第一个意义层次涉及方法论的抉择。面对技术领域热点新词的层出不穷,哲学与人文社会科学是在技术话语的下游端承接客场议题,还是基于自身的学科传统和问题传统,在对等高度上提出主场议题?

“奥本海默时刻”的第二个意义层次涉及对人论聚焦点的选择。在当下这个广泛应用二进制计算机语言复制、存储、传输、生成信息的数字时代,出现了人类增强、人类多余以及人类灭绝这三种冲突性的未来愿景彼此并存的局面。

数字时代,何以为人?科学主义与进化论的诸多变体主导了我们对人的理解,如果把现代生物学意义上的“(智)人”(human being)和植根于人类多样价值传统的“人之为人”(being human)视为天平的两端,在洪亮看来,天平已经向前者严重倾斜。

洪亮认为,数字时代的人论应当主要聚焦后者,呈现“人之为人”的复杂内涵和价值关切,探索能够衡量人性(humanity)的真正标准,重建天平两端的平衡。

“奥本海默时刻”的第三个意义层次,则涉及选择构建何种面向未来世代的道德承诺。

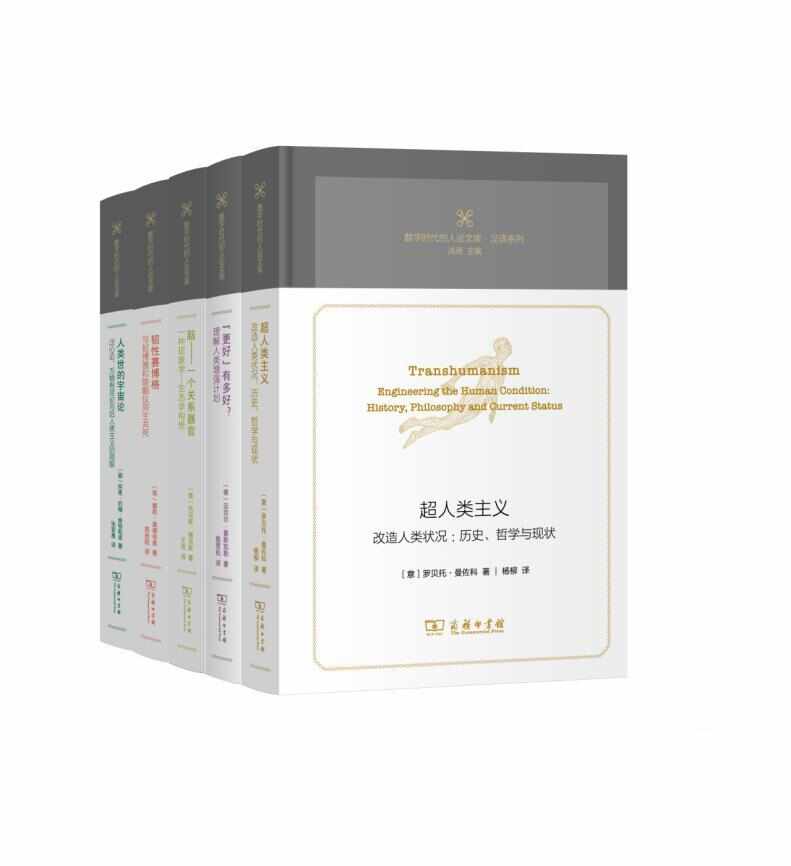

洪亮教授认为,从“奥本海默时刻”的这三个意义层次来看,文库汉译系列第一辑五卷的出版迈出了漫漫征途的第一步:《超人类主义》和《“更好”有多好》展现了两种彼此冲突的未来愿景:超人类主义的增强愿景以及对增强愿景的批判;《脑》和《韧性赛博格》聚焦于两个关键器官,突出人与生活世界之间的互动关系,以及人类生存的脆弱性与柔韧性;《人类世的宇宙论》则论述了能为一个共享大地奠基的宇宙论模式。

文字丨记者 何晶

图片丨主办方提供