3月29日,2025华语地缘影像周在广州黄埔区融德里举办纪录片导演、摄影师顾桃的专场放映和纪录片工作坊。上午,讲述大兴安岭鄂温克族人的两部代表作《犴达罕》与《柳霞的太阳》先后放映,下午的纪录片工坊则以“代际记忆”为主题,分享他在20年纪录片创作生涯中的感悟。

“我今天分享的不是怎么做电影,而是如何活出自己。”工作坊刚开始,顾桃便开宗明义。他并非科班出身,20年前,他是一个迷茫的年轻人,偶然间开始用DV记录鄂温克族的生活,由此踏入纪录片的河流,一路流淌至今。在拍摄和创作中,他找到了生活的锚点。顾桃幽默而真挚的分享给年轻观众带来极大启发。他鼓励大家持续地、真诚地表达:“你必须拍自己觉得有意思的事,在日常生活里找到属于你的角度。持续比才华更重要。”

拍自己觉得有意思的事

在工作坊上,顾桃大方地分享他的人生经历,激起了许多观众的共鸣。三十多岁的他在北京北漂,自觉与“向钱看”的环境格格不入,却找不到人生方向。2002年,他在苦闷中回到内蒙古老家,读起了父亲顾德清的著作《猎民生活日记》。顾德清是一名摄影师,他在1982年到1985年多次在兴安岭一带与猎民们一起进山,用文字和图像记录下游猎民族的生活。“父亲当年逃避了小城的无聊生活,他逃进了森林。我觉得自己也该去他走过的地方看看。”

顾桃在2002年首次走进兴安岭,拜访了父亲当年熟识的猎民家庭,却在两年后才真正拍摄。“我跟猎民们一起住在森林里,但森林其实不属于我,我始终要走。越远离森林,记录的愿望就越稀薄。”顾桃分享,“当年的我还不知道怎么拍纪录片。但后面发现,技术、方法不重要,最重要的是那一股冲动。所以想到什么就要赶紧去做。”

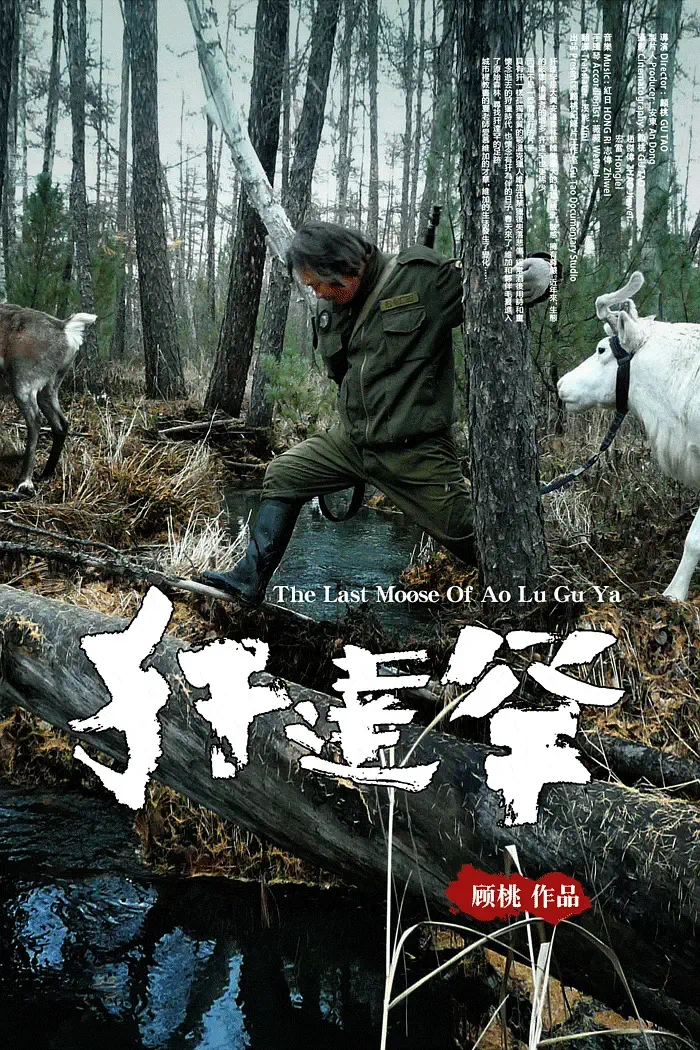

从2004年开始,顾桃带着一台DV走进兴安岭,与鄂温克族人一同生活八年,完成了《敖鲁古雅·敖鲁古雅》《雨果的假期》《犴达罕》这三部“鄂温克三部曲”,记录下鄂温克养鹿人柳霞、她的弟弟维佳、儿子雨果等人的生活,以及在现代文明冲击之下,传统狩猎文化消亡的忧伤。

因为这些作品,顾桃在纪录片领域赢得了不俗的声誉。有人会形容他是个“成功的导演”,他却笑着否认:“成功意味着功成名就、衣食无忧。我不是。”他拍纪录片,仅仅是因为这是一件“有意思的事”:“有意思比有意义重要。意义是他人赋予的,我尽管去拍就是了。”

如何让这件事保持“有意思”?顾桃给出的方法很简单:别把创作当职业。他的作品大多成本不高——过去用DV拍出了职业生涯的代表作,现在也不时用手机拍摄;拍摄团队也尽量压缩,有时甚至只有他一个人,尽量远离高成本的工业制作,以维持表达的自由。他鼓励年轻的创作者:“找钱的确很难,但幸运的是,拍自己的电影不一定需要那么多钱。重要的是呼吸、情绪、本能、直觉,这就够了。”

时间是纪录片的第一要素

顾桃的作品常被理解为影像民族志,但他的工作方法其实与人类学和民族学正好相反——并非带着问题进入田野,而是先把自己放置在田野里,再从中发现问题。如果要为他的纪录片拍摄归纳出一个方法论,那就是忠于自己、理解他人:“你要在日常生活中找到独特的角度,提出你的问题——尽管这些问题可能很幼稚,然后感受你与对方的同频共振。”

比如他最著名的“鄂温克三部曲”。他与片中的主人公柳霞、维佳、雨果等人都是朋友,在日复一日的相处中,他自然而然地找到了纪录片想要表达的主题。在顾桃进入兴安岭的时候,国家生态移民政策正在推进,鄂温克人被号召上交猎枪,下山过现代的生活。当猎人失去猎枪,会发生什么?维佳和柳霞酗酒了,生活里充满了酒精和暴力,与现代文明鼓励的理性生活背道而驰。但顾桃的作品为观众提供了一个不批判也不怜悯的理解视角:“你慢慢就会发现,维佳不仅仅是个酒蒙子,他和柳霞的爱恨、悲情、还有幽默,这都是从生活中自然生发出来的。他们喝酒,是因为酒可以带来幻觉,成为通向过去的媒介。”

真实和关怀正是顾桃作品的最大魅力。要达到这种效果,除了创作者自身的能力之外,也需要拍摄对象的配合。顾桃的方法是交给时间:“我没有创、作、导,当然也没找人来演。我只是等待,时间是纪录片的第一要素。”

在顾桃看来,纪录片是人与人的缘分,也是一种信任。2004年进入兴安岭之后,他花了一年时间,让鄂温克人适应镜头。“有一个拍摄对象对我说:‘别拿那玩意儿对着我,我不想上电视。’我跟他约定了一个暗号:要是不想我拍,你就对我眨眼。刚开始,他一看到我拿着机器就对我眨眼;慢慢地,眨眼的次数越来越少;一年后,如果我不拍他,他都会觉得‘你咋不拍呢’?”

持续比才华更重要

今年是顾桃艺术创作20周年。纪录片完全改变了他的生活:“20岁到三十几岁那十来年,我总觉得过不完。但35岁之后的20年,因为拍了纪录片,时间一下子过去了。”

顾桃至今仍坚持拍片。在鄂温克人之外,他还拍萨满、拍嫁到日本的中国女人。在此次工作坊上,他也分享了多部新片的片花。他给在场的年轻人带来一个建议:持续创作。他在拍纪录片的时候也保持用文字创作,“哪怕天气冷到手都冻僵了、或者喝酒喝到眼睛都睁不开,我也要逼着自己每天至少写500字。文字比拍摄更主观,更能形成自己的表达习惯”。而这半年来,做了一个小实验:每天坚持画画两小时,“我也因此发现,持续其实比才华更重要。”

在工作坊的尾声,顾桃再次重复了那八个字:呼吸、情绪、本能、直觉。找到自己与世界的联系、为自己而创作,这是他对生命的解法:“创作不一定是纪录片或者电影,你可以画画、写作,甚至享受美食、喝咖啡……你也不必‘学会’,一旦会了,很容易陷入固有的模式。去风格、去技术,相信你的本能和直觉,感受呼吸和情绪,让创作这件事直接与你本人相关。”

关于2025华语地缘影像周:

2025华语地缘影像周由羊城晚报、导筒、万科黄埔新城联合呈现,于3月28日至30日在广州万科黄埔新城带来短片展映、导演大师课、纪录片工作坊、影评工作坊、摄影展、艺术先锋论坛、艺术市集、乐队表演、复古摇摆舞会、观影马拉松等丰富多彩的艺文活动,以电影之力重建“附近”,让人们切身感受融入“附近”的快乐。本次影像周也是第三届山海计划全球报名路演的首站活动,邀请到历届多位山海计划青年导演和主创出席交流。山海计划是由羊城晚报报业集团主办的大型青年电影人才扶持项目,更多活动详情可扫码了解。

文 | 记者 胡广欣

图 | 记者 钟振彬