文/羊城晚报全媒体记者 艾修煜

图/摄影师郑向娜、郑雨姗、董张航及2024阿那亚戏剧节组委会提供

她曾是国民舞台剧《恋爱的犀牛》里的第一任“红红”。演而优则导,转身幕后多年,如今,杨婷已手握《切·格瓦拉》《开膛手杰克》《局外人》《寄生虫》等口碑佳作,成为国内戏剧界首屈一指的中生代女导演。

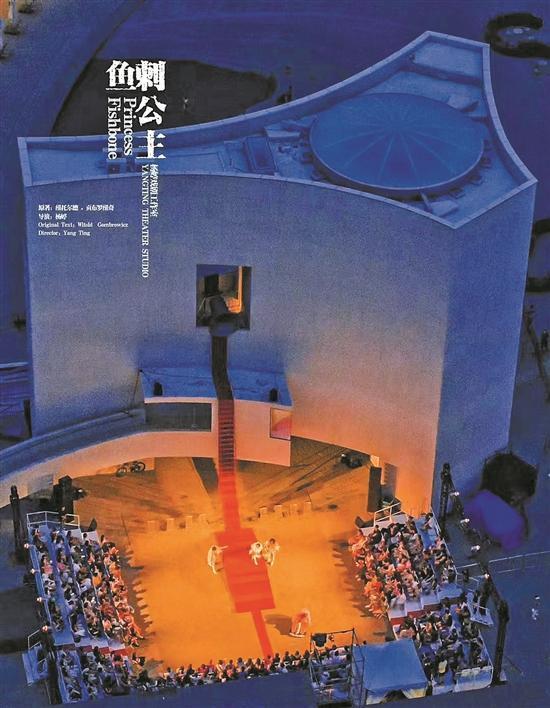

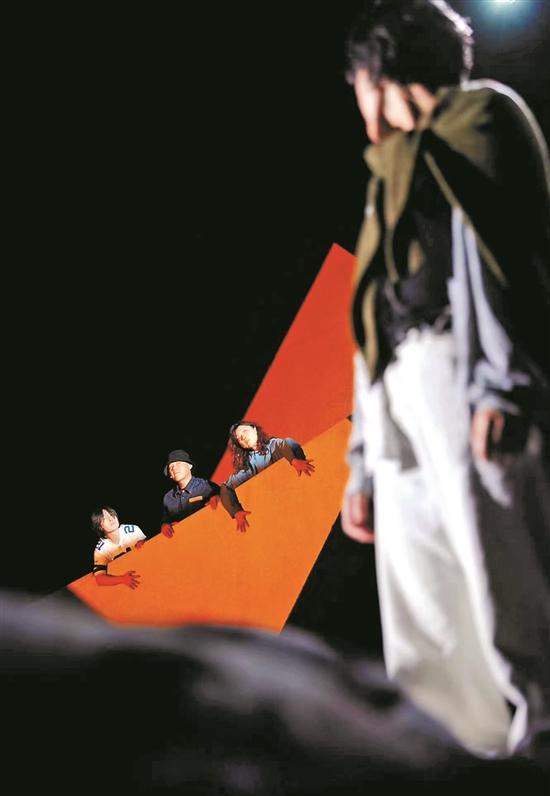

2024阿那亚戏剧节期间,杨婷导演的新作《鱼刺公主》在阿那亚北岸礼堂上演:荒诞怪物逐个登场,一首怪诞抒情诗在海风潮湿的包裹中吟诵开来……

羊城晚报独家专访了杨婷,听她讲述新作《鱼刺公主》的创作故事,和自己“走窄路,见微光”的人生理念。

抽丝剥茧,寻找诗意原著的内在逻辑

羊城晚报:新作品《鱼刺公主》的题材很新颖,原著也很小众。为什么会关注到这个故事,想要创作它的最初缘由是什么?

杨婷:我个人喜欢充满荒诞感、兼有喜剧色彩和悲剧内核、比较小众的作品。我们沿着这个方向,找到了波兰剧作家维托尔德·贡布洛维奇的小说《勃艮第的公主伊沃娜》。我觉得很符合我对于戏的期待。

他的影响力很大,知道他的人不多,他的作品在国内也几乎没人排过。他的作品饱受争议,为人也狂妄不羁。但米兰·昆德拉赞赏他,认为他“坚决主张文学完全独立自主”“永远不会成为任何类型的集体代言人”。

羊城晚报:原著作者的文字非常自我,这对于戏剧改编创作是件好事吗?

杨婷:我觉得每一个戏剧作品都非常自我,代表了某个导演的样貌跟姿态以及他对于世界的看法和认知。而且这种自我不光表现在导演层面,每个观众对作品也会有各自的解读,不太可能彻底一致的。同样一部戏,有人热爱至极,有人觉得糟糕透顶,都很正常。

羊城晚报:受众个体的感受差异如此巨大。那么,“观众反响”在你的创作过程当中还需要被郑重考虑吗?

杨婷:客观上是考虑了的。“清楚且有趣”是我对创作的基本要求,这点跟观众是一致的。

当我在做一个作品的时候,我首先要把故事讲清楚,其次,我要把这个故事讲得有趣——从排练到演出,我会一直看这部戏,这时,我是带有观众视角的。如果它不够有趣,不够打动我,我自己就会看烦看腻,演员们也会没有热情。在清晰有趣的基础上,我才会再去进行更大胆一些的尝试。

羊城晚报:创排《鱼刺公主》时遭遇的最大难点在哪里?

杨婷:最大难点在于剧本过于诗意了。原著用很多诗化的语言,讲了一个非常荒诞的故事。

我们对于荒诞的认知是什么?荒诞的定义是什么?人物的心理动机是什么?他为什么会有这些超出正常人思维的举动?……类似的东西不断涌现,而原著里很多时候没有提供解释,这时导演的衔接能力就非常受考验。我要捋出一个清晰的故事脉络,同时每一场、每一幕的转换,角色的每一个小举动、小细节……都要找到合理的解释串联起来。

羊城晚报:这有点像一个探秘游戏?在荒诞的表象下,探寻到通畅的内在逻辑。

杨婷:对!“探秘”用在这部戏中特别准确!排练越到最后,我越觉得好像进入了一个迷宫。一开始,你非常兴奋,因为你觉得自己足够聪明,可以第一时间找到出口,然而随着时间推进,你会变得绝望,每一条路都一样,每一条路你好像都走过。到最后,你连最初的入口都找不到了……你也从笃定自信、心慌意乱到思绪不清,最后就是恐惧,害怕自己走不出去了的恐惧。

羊城晚报:那么,这个“探秘”游戏,你最终完成得怎么样?

杨婷:我觉得还行。其实戏最后完成得怎么样,我已经不再去纠结了。我更关注的是,我好像还在这个迷宫里面走啊、找啊……你以为你找到了出口,憋着的一口气就呼出来了,人就放松了。事实上,除了死亡,人生哪有真正松一口气的时候。任何时候你都松不下那口气。

羊城晚报:这种“一直在探索”的过程,是戏剧这个行当最吸引你的地方吗?

杨婷:可能是吧。其实不光是戏剧,人生不也一样嘛,我们的人生出路在哪?没人有答案,我们去做就好了。

相比导演,我更像个“大管家”

羊城晚报:《鱼刺公主》的首演场景让人震撼:在阿那亚的夜空下,伴随着海浪和夜风,演员沿着一条长长的、极窄的鲜红色阶梯上下“求索”。这个场景有何寓意?当《鱼刺公主》出现在城市剧场里,还会是这个面目吗?

杨婷:会不一样,戏里的场景是根据首演剧场的建筑来设计的。

这个“一条路”场景,决定了演员在表演时,就像过独木桥、走一条很细的钢丝,稍微不留意,好像就要掉进一个万丈深渊。

它就像你人生的一条路,尽管我们总期待人生的路越走越宽,但实际上,人生的路往往是很窄的一条。

羊城晚报:人生的路很窄,但是创作者要竭力追求更大的表达空间和话语权。这很难,也很矛盾。

杨婷:确实,不过,对于我来说,“走窄路,见微光”是我很喜欢的状态。路越窄,我越要小心谨慎,我不想让自己摔得头破血流。能有一束不强烈、不刺激但足够温暖的微光在前头,那就是有希望。我的人生路只要这样走,对我来说就足够了,不需要大开大放。

羊城晚报:也就是说,在相对舒适的区域里做探索?

杨婷:在创作上,我从来没有贪恋过舒适区,我的每一部戏都不一样,我没有重复自己。但是,我会挑我喜欢的东西来创作,也不会为了挑战而挑战,如果这算舒适区的话,那可能是的。

不过,当我不得不去挑战的时候,我作为女性的韧性就发挥出来了。当我遇到困难的时候,我是不会放手的,我会千方百计地解决它,我不会轻易妥协。

羊城晚报:在自己眼中,你是一个怎样的导演?你如何定义自己的角色?

杨婷:我要说一句别人可能会觉得矫情的话——我自始至终都认为我并不是一个严格意义上的导演,我没有那种不顾一切也要勇于创新的勇气,我希望尽可能地避免引发冲突,希望大家别在一种强烈情绪化的氛围里工作。

我觉得我是一个组织者,是个大管家,把大家都聚拢来。这里所有人都很优秀,大家性格都很强烈,我要把他们都安抚好,安排好舒适的房间、可口的餐食……让大家坐在一起愉快地聊天,把自己的想法都说出来,然后整理组合,用大家都接纳的方式,合力做出一道让众人都觉得还不错的餐食。

当然,我也会不稳定,我也有训斥演员的时候,但过后我总会反思,要求自己改进。

羊城晚报:我有点意外的是,你似乎不排斥“女性创作者”这个词?

杨婷:前几年我是不愿意提的,因为我的回答势必会有“对照”,而我不太想引发矛盾和冲突。事实上,在内心里,我对于女性是更有好感的。优秀的女性实在太多了,她们实在、不矫情、皮实坚强、潇洒……相反,现在的男生给我感觉更紧张、更脆弱一些。

坚持与热爱,能让创作者“被看见”

羊城晚报:当下的世界无限扁平,声名鹊起似乎前所未有地容易。但在包括戏剧在内、相对严肃的艺术领域,要想成为被大众都看到的佼佼者,似乎更难了。这点你做到了,你觉得是因为什么?

杨婷:坚持。我觉得之所以能被看到,是因为我做的时间够长。大学毕业后,我做话剧演员有10多年时间。2012年起我转向幕后、做起导演工作,到现在也有10多年的时间了。时间带来的成长和积累,肯定能让更多人看见你。

再一个,喜欢。我觉得如果我当一个餐厅服务员,也会是非常好的服务员。因为我特别认真、共情能力强,也有眼力见儿,哪里出现了问题,我也可以快速地、第一时间去解决。这些特点决定了我可以做很多工作,但最终走上了戏剧道路,还是因为我喜欢它。

羊城晚报:包括《寄生虫》在内,我看过你的几部作品。在我眼中,你是一个很少借鉴文学思维、影视思维,强烈要求自己用纯戏剧方式来创作的导演。你认同这种评价吗?为什么?

杨婷:我是百分之百认同的。就拿《寄生虫》来举例,电影已经如此成功,如果我不用戏剧的手段来呈现它,那我排它的意义在哪里?所以,我一定要用尽可能纯粹的戏剧手段,来重新讲这个故事。这也是我坚决不同意在其中使用影像元素的原因——电影已经是影像了,如果戏剧舞台上再用影像,大家为何不直接去看电影?

羊城晚报:所以,在多媒体影像与戏剧互动成为潮流的当下,你对这个潮流是警惕,甚至是拒绝的?

杨婷:对,可以说是拒绝的。但一般情况下,对外我会说“我用不好”,这也是实话。我不是没用过,我曾经尝试过,但是我觉得不对、不是这样,绝不能这么用……所以,后来我就放弃了。

当然,坦白说,在尝试之前,我心里就是拒绝的,在最开始时,我就带了抵触感——尽管不应该这样,但这是我真实的感受。我还是想用最朴实的、最原始的、属于戏剧的一种方式去呈现戏剧,看看我能做成什么样。

羊城晚报:从业二十余年,对于你来说,属于戏剧的、最重要、最本源性的关键词有哪些?

杨婷:游戏感,这是第一位的。第二个,入戏——如果你不投入,这个游戏对你来说是没有任何趣味的。入戏,对于创作者和观众都很重要,我们营造的是一个假象世界,你得愿意参与到这个假象的世界里头来,对吧?而且你不能一开始就拒绝,你拒绝的话,那么你的参与度就会大大地降低。再一个,肆意——在这个游戏里,你要百无禁忌。你要无所顾忌地把自己扔在里面,释放你自己。