文/图羊城晚报全媒体记者 王莉 实习生 陈泓

粤产年代传奇大剧《珠江人家》近日收官。播出期间,该剧热度持续攀升,央视一套单集最高收视份额达到6.62%,微博相关话题阅读量超1.1亿次。收视爆棚的同时,该剧弘扬了粤菜、粤剧、粤药等岭南文化,传递出的家国情怀也打动了不少观众,纷纷称赞其“剧本很扎实,对行业的刻画很好”“故事跌宕起伏,节奏也很好”“是值得看的正剧”。

12月9日,《珠江人家》专家研讨会在北京举办。该剧总编剧高满堂、编剧柳桦等主创、出品方代表,以及来自文艺评论界的众多专家学者齐聚一堂,围绕该剧在剧本创作、主题表达等方面的新实践、新经验展开讨论,探讨“粤派电视剧”的发展前景与策略。

主创分享

高满堂:

首先想到的是岭南的味道

“这是一次非常愉快的创作。”回忆起创作过程,高满堂说。创作伊始,出品方给了高满堂充分的信任,“‘写什么都行’。这句话其实是千斤重的”。

该写什么?高满堂脑海中首先想到的是味道:“我特别愿意看中央电视台的美食节目,一看就饿,尤其是下午时段播的《老广的味道》。”于是,高满堂决定带着编剧团队从吃开始,“沿着它的味道往下走”。

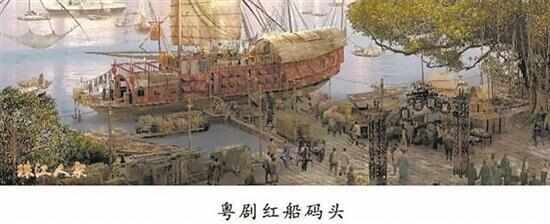

剧中另外两个代表性岭南元素——粤剧和粤药,编剧团队都一一体验了解。在高满堂看来,剧作家成功的基础在于“你所写的行业,在影视界里谁也说不过你”。“深入生活不是一句空话,我所有写过的行业,比如钢铁、纺织、农耕,我写哪个行业,谁也说不过我,我就占了先手。”高满堂说,“这次我们仍然遵循这个原则,沉下去,一路采风走下来收获很大。粤语我是听不懂的,但它给我们带来的文化气息是非常强烈的。”

柳桦:

面对面交流感受岭南精神

作为一名非广东籍的编剧,写岭南戏对柳桦来说有压力也有动力:“第一,有高满堂老师手把手教我;第二,我觉得职业编剧是不受职业和地域限制的,对不熟悉的领域、不熟悉的地域,去熟悉了解它,这是编剧应该具备的素质;第三,我认为编剧跟所写领域有一定的距离其实是件好事,因为它可以保持编剧很珍贵的敏感和敏锐,一张白纸才更容易画出最美的图画,才更容易从观众的角度发现有趣的东西。”

为了了解岭南文化,柳桦的第一个工作就是看书。“出品方和高满堂老师给我准备了大量的资料,高老师还在书上做了批注,我自己也在持续不断地搜集资料。都说万丈高楼平地起,通过阅读资料,我不断为要建的‘高楼’寻找‘砖石’,一块块分门别类准备好,从一无所知到懂得越来越多,这座‘高楼’就有了模样。”

随着对时代质感和岭南质感的捕捉,柳桦找到了一些更深化、更细节的东西:“比如我了解到民国时期所有岭南饭店的后厨是不穿鞋的,穿的是木屐。这个资料可能很少有人注意到,于是我们就把它写到剧本里,剧里的岭南酒家的后厨是一片木屐的声音。虽然不写这些,‘高楼’也能建起来,但是我写了,就提高了‘高楼’的品质。”

“我们采风不仅仅是去看表象,更要看出它的精神气质来。”通过采风,柳桦对岭南人及粤菜、粤剧、粤药三个行业有了自己的思考,“高老师认为,好的作品一定要从肥沃的土壤里生出思想来。因此,在剧本里,我对这三个行业也有一些追问,比如粤剧到底是恪守传统还是求新求变?粤菜是追求极致的味道还是保持味道的平衡?这些问题我并没有给答案,但这就是贯穿整个剧的岭南精神。我们对岭南精神的理解,是在采风过程中跟岭南人面对面交流时直接感受到的东西,这也是我写本剧的一个体会。”

出品方:

内容生产始终是最重要的

“《珠江人家》在央视一套播出期间收视非常好,单集最高收视份额达6.62%,在央视播出的电视剧当中是非常高的数字了。”中央广播电视总台影视剧纪录片中心副召集人夏晓辉说,“这个剧在主题创作剧里的表现堪称一枝独秀,能有这么好的收视表现,能被观众这么认可,我觉得非常难能可贵。”

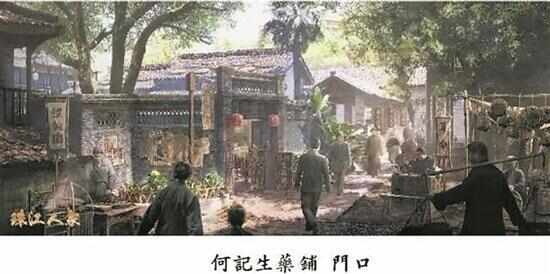

分析剧集的成功之处,夏晓辉表示,《珠江人家》彰显了深厚而璀璨的岭南历史文化底蕴与地域特色,将岭南文化中最具代表性的粤菜、粤剧、粤药融为一体,是一次岭南文化的饕餮盛宴。与此同时,该剧的传奇历史叙事风格与历史背景紧密结合,人物命运与国家命运同频共振,展现了中华儿女的火热青春。该剧制作精良,剧中的运镜、场景、服化道、细节充分彰显了时代质感与岭南韵味。

“当下,各媒体平台蓬勃发展,但内容生产始终是最重要的。”广东广播电视台党委书记、台长蔡伏青表示,《珠江人家》坚持“内容为王”的创作导向,将岭南英雄儿女气概折射到以陈家三兄妹为代表的典型人物身上,塑造出个性鲜明和具有粤文化特质的人物群像,同时开创性地将粤菜、粤剧、粤药三条线融为一体,很好地体现了岭南文化的美学追求。

专家热议

《珠江人家》热播,有助于推动广东电视剧创作

谈及《珠江人家》的创新之处,第十届中国文联副主席、《光明日报》原总编辑、中央电视台原台长胡占凡表示,该剧独具三大亮点:首先,在可观性方面表现抢眼,尽管定位于年代戏,但故事不拘泥于历史叙事,而是通过生动的人物形象和跌宕起伏的情节,成功吸引观众目光。其次,作品融入了浓厚的广东文化,用各种场景和角度把粤菜、粤剧和粤药自然巧妙地融合到剧情中,观众可以更直观地了解岭南文化的独特魅力。最后,该剧刻画的人物形象丰满有力,每一位角色都展现出鲜明的个性特色。

在广电总局电视剧司副司长刘文峰看来,《珠江人家》是一部将革命叙事、文化叙事、生活叙事进行了融合的作品。“在作品中,我们看到了革命者的崇高理想和伟大的牺牲精神,也看到了革命烈士的后辈对父辈母辈奋斗精神的传承。”刘文峰说,该剧以岭南文化作为文化底色,以陈家三兄妹的分离重聚作为故事线索,既饱含中华文化的意蕴,又刻画了历史宏大场景中的平凡小人物故事。

“《珠江人家》成功的关键在于,它既传递了岭南文化的历史积淀和精神追求,体现了传统文化的精髓,又讴歌了中华儿女的家国情怀。更为重要的是,该剧突显了中华文化的精髓,特别是基于岭南文化特色的中华文化精神与时代精神的有机结合。”广东省委宣传部常务副部长、广东省电影局局长崔朝阳表示,《珠江人家》引发的热烈反响对广东文艺界来说是一件大事,有助于推动广东电视剧的创作以及广东文艺工作的高质量发展。

今年以来,先后有《青春之城》《谯国夫人》《珠江人家》《小满生活》等四部粤产电视剧登陆央视频道。“在一定程度上说,我们在行业治理水平和内容生产能力上得到了阶段性的提升。”广东省广播电视局二级巡视员彭武军表示,“我们将深挖红色题材、现实题材、岭南题材,立体讲好中国故事、大湾区故事、广东故事,从广东窗口展示中华文明之美,创作老百姓特别是年轻人喜爱的作品,克服浮躁,用心用情用力创作有灵魂有营养的精品佳作,为广东文化强省建设作出新的更大贡献。”

要深挖文化资源,实现创作生产力的优化组合

“《珠江人家》让我们看到了广东电视剧的重新崛起。”中国文联原副主席、第一届中国文艺评论家协会主席仲呈祥认为,广东电视剧就该走从《情满珠江》到《珠江人家》这样的路,“深挖和配置好地方独特的文化资源,实现创作生产力,编、导、演、服、化、道、摄、录、美的优化组合,以自觉的美学追求去完成创作。”

中国电视艺术家协会分党组书记、驻会副主席、秘书长范宗钗评价《珠江人家》是“一部具有全国影响力的粤派剧集”,剧集拥有过硬的文学剧本、风格鲜明的影像语言,云集了实力派青年演员和老戏骨,以通俗化、传奇化的历史表达突破地域圈层,在全国视听艺术界掀起一股久违的沁人心脾的南粤风潮。

看过剧后,人民日报社文艺部主任袁新文对高满堂创作的年代剧的鲜明特色印象深刻。“比如说,他把粤菜、粤剧、粤药三种特色文化放在陈家三兄妹身上,形成了很鲜明的文化标识。满堂老师的年代剧非常好看,一方面是在大开大合中讲故事,另一方面是在大爱大恨中写人物,最后是在大是大非中显情怀。”

《光明日报》高级编辑、编务统筹李春利曾在广东生活过一段时间,对剧中呈现的岭南元素颇有感触:“这部剧不仅有传奇,还有传统,更有传承。隔着屏幕我们可以感受到美食的香味、粤剧的优美、中医的力道和文化的厚重、人情的冷暖。我看网上评价这部剧是‘珠江上河图’,为我们展开了岭南人的生活画卷。”

中国社会科学院新闻与传播研究所世界传媒研究中心秘书长、研究员冷凇基于《珠江人家》对行业进行了思考。他认为,演员应该挑选合适的剧本以及爱惜自己的羽毛,这部戏塑造了张翰的正面形象,启迪优秀青年演员到底应该选什么剧。在内核方面,他认为,向着知识感、获得感去创作会极大拓展受众的认知边界,该剧从以人带史、以家带史,再到以人带文化、以人带非遗,深厚的文化自信是独有的。在剧本创作方面,他强调,要特别重视田野调查,塑造主角形象的同时要注重配角的打造,还要把控细节,同时要重视精美服化道对于电视剧的加成。

“文化是民族之魂,更是影视艺术之根。”在北京大学新闻与传播学院教授陆地看来,《珠江人家》精致地演绎了岭南文化的历史底蕴、生命脉搏和审美走势,反映了岭南影视艺术文化创新的最新成果。