返回顶部

返回顶部

粤剧艺术家林榆之子发长文悼念父亲:情系粤剧,宠辱不移

文/羊城晚报全媒体记者 李丽

2022年5月12日,粤剧艺术家林榆在广东佛山逝世,享年103岁。林榆生前曾导演了《山乡风云》《屈原》《秦香莲》等高品质粤剧,并编写了《宝镜奇缘》《金鸡岭》等一批深受观众喜爱的剧目,为粤剧的艺术改革实践作出了卓越贡献。

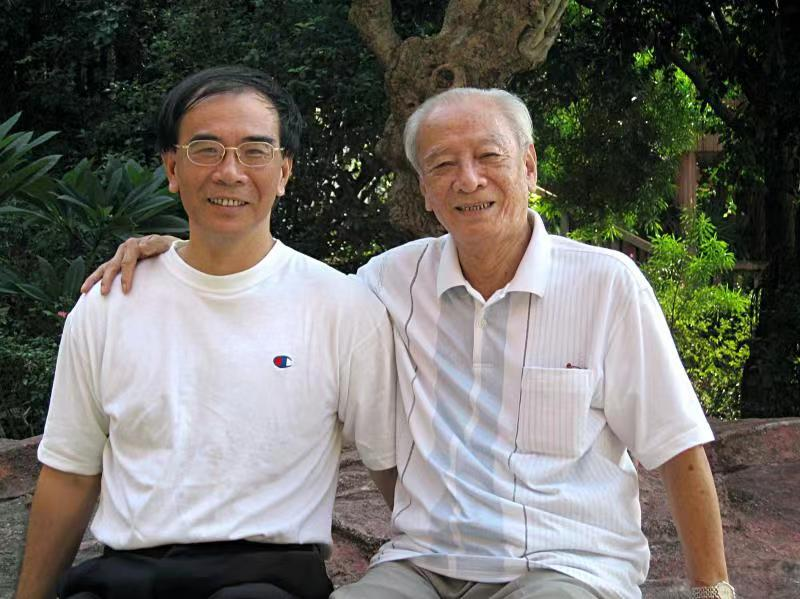

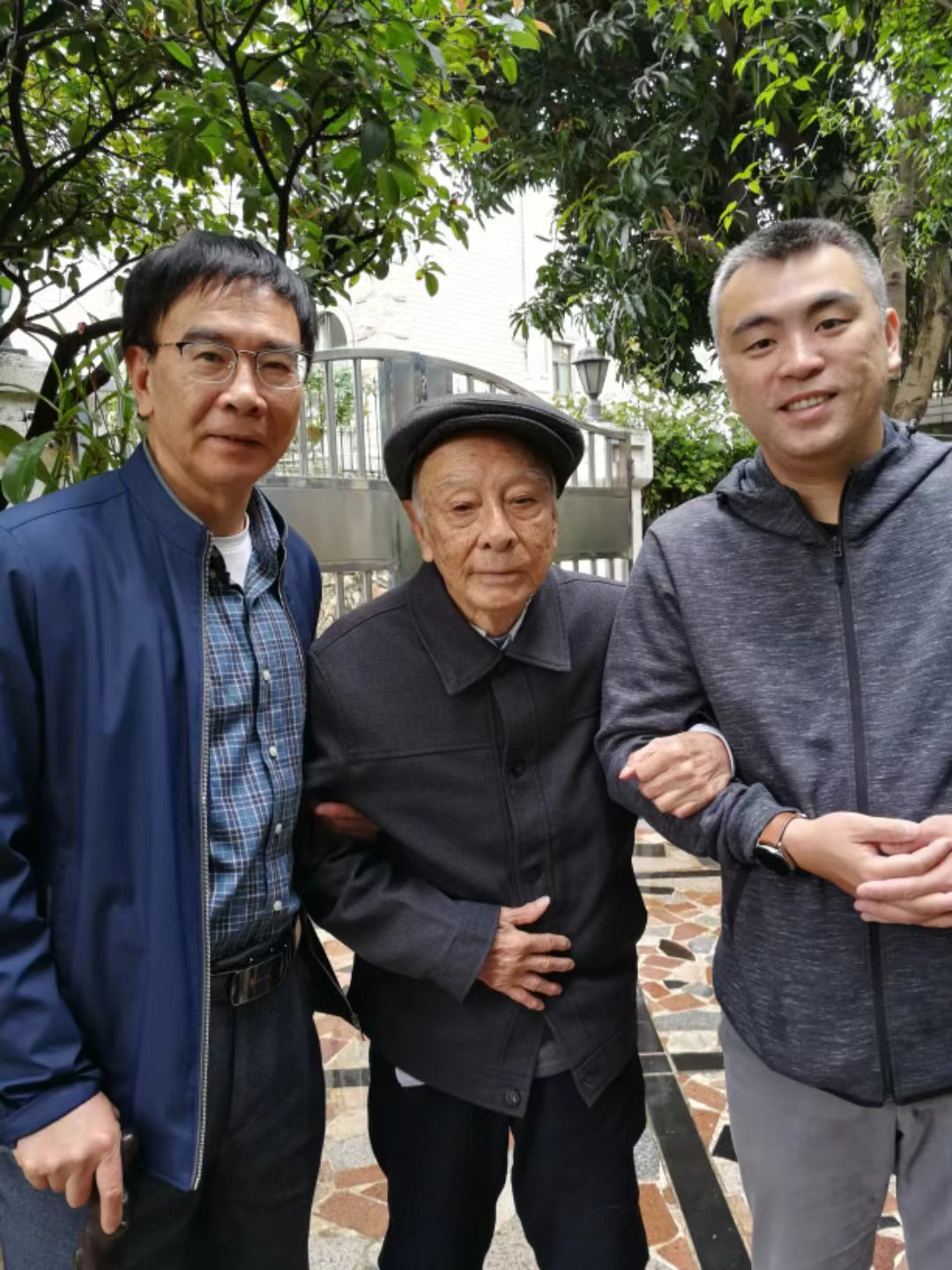

“我父亲这辈子不仅是艺术家,更是革命的艺术家。”林榆之子——原珠影集团副总经理,前广东电影行业协会会长林西平5月13日接受羊城晚报记者采访时透露,父亲林榆生前并无太多病痛,“他在睡梦中去世,很安详”。

林西平介绍,父亲林榆早年就参加革命,“有长达84年的党龄”。他最佩服父亲的一点是,“他身上同时具有老革命和杰出艺术家的双重精神”。林西平说,父亲生前身体健康,但去年12月不小心摔跤之后,一直在医院休养。今年5月12日凌晨,林榆在睡梦中安详去世。

父亲去世时,林西平人在海外,无法送父亲最后一程。他连夜写了一篇纪念文章,缅怀父亲一生。他在文中写道:“宠辱不惊,以平常心看待人生兴衰起落;豁达宽容,用洒脱包容之心待人接物——这正是父亲最大的性格特点。这种性格,令他经受住了一个世纪的风云考验;这种性格,使他在革命事业和艺术创作上都取得了卓越的成绩;也是这种性格,使他能益寿延年,长命百岁。”

林西平表示:“在我心中,父亲就是一道标杆,无时不在激励我奋进;父亲就是一股无形的动力,不断鞭策着我向前;父亲就是一把尺子,常常提醒我丈量到达目标的距离。我想,虽然无法达到父亲那样杰出的成就,但一定要继承父亲做人的品格,更要发扬父亲对事业的执着精神。”

父爱如山

——悼念父亲林榆

作者:林西平

2022年5月12日,父亲如往日一样早早入睡。可是他这一觉睡得太香了,以致再也没有醒过来,在睡梦中与世长辞,享年103岁,真正的寿终正寝,无疾而终。

虽然对年过百岁的父亲终会离去有着心理准备,但当这一天来临时,还是心如刀割,万般不舍。看着手机里的一幅幅照片,我心潮翻涌,彻夜难眠,与父亲在一起的种种往事,涌现心头,恍若眼前。

一、榜样的力量

忘不了,父亲是如何身体力行,以自己久经考验奋斗不息的经历,为我们树立起人生榜样。

2015年11月的一天,我开车送父亲去参加广东省第二届文化艺术终生成就奖颁奖大会。会上,父亲从省委书记手上接过了这个奖项的奖状。自己在艺术上的终生追求得到了党和人民的充分肯定,获得了广东文艺界的最高奖项,父亲的内心是高兴的,也是平静的。颁奖仪式结束后,他婉拒了相关单位的祝贺宴请,让我送他回家。回家的路途有点远,时过晌午,饥肠辘辘,父亲在路上选了一家普通饭店就餐。席间,他点了一份例牌烧鹅、一碟叉烧和一个小炒。我提议来一瓶啤酒庆祝一下,父亲摆摆手说:算了,快吃,早点回去休息。

就这样,在获得了人生的崇高荣誉后,父亲没有一点张扬,就在平平常常的饭店,吃着平平常常的饭菜,以平平常常的方式,享用了一顿本该不平常的午餐。我从心里敬佩父亲,一个人能做到这样虚怀若谷、波澜不惊,该有多深的内涵修养,该经历过多少荣辱考验?

宠辱不惊,以平常心看待人生兴衰起落;豁达宽容,用洒脱包容之心待人接物,这正是父亲最大的性格特点。这种性格,令他经受住了一个世纪的风云考验;这种性格,使他在革命事业和艺术创作上都取得了卓越的成绩;也是这种性格,使他能益寿延年,长命百岁。

父亲的一生,经历过多次大起大落。他出身自广东东莞农村的一个富裕农家,十四岁独自到广州求学,不久便参加了宣传抗日的学生运动,未满十八岁就秘密加入了中国共产党,从此出生入死,在白色恐怖下为党工作。他曾调入东江纵队,亲手组建了东纵的文工团,自编自导自演,用多种文艺形式鼓舞了抗日军民。东纵北撤后,他又转入地下斗争。

1946年,中共广东省委因叛徒出卖,遭受严重破坏,父亲的组织联系一下子中断了,面对国民党反动派的疯狂搜捕,父亲机智地在国民党县党部谋得一个职位,利用这个身份掩护,积极寻找党组织。父亲曾经跟我说过,那时身处狼窝,哪怕说漏了半句话,都会被杀头。即使在那样的恶劣环境下,父亲的政治信仰没有半点动摇。后来,他经过不懈努力,终于与党组织联系上,辗转到了香港。

新中国成立前夕,父亲因工作突出,作为华南地区的代表,于1949年年初到北京参加了全国第一届文代会和第一届共青团代表大会。会后,父亲本想回粤迎接广东解放,却被留下学习。半年之后,他跟随叶剑英带领的南下工作团回到刚刚解放的广州。

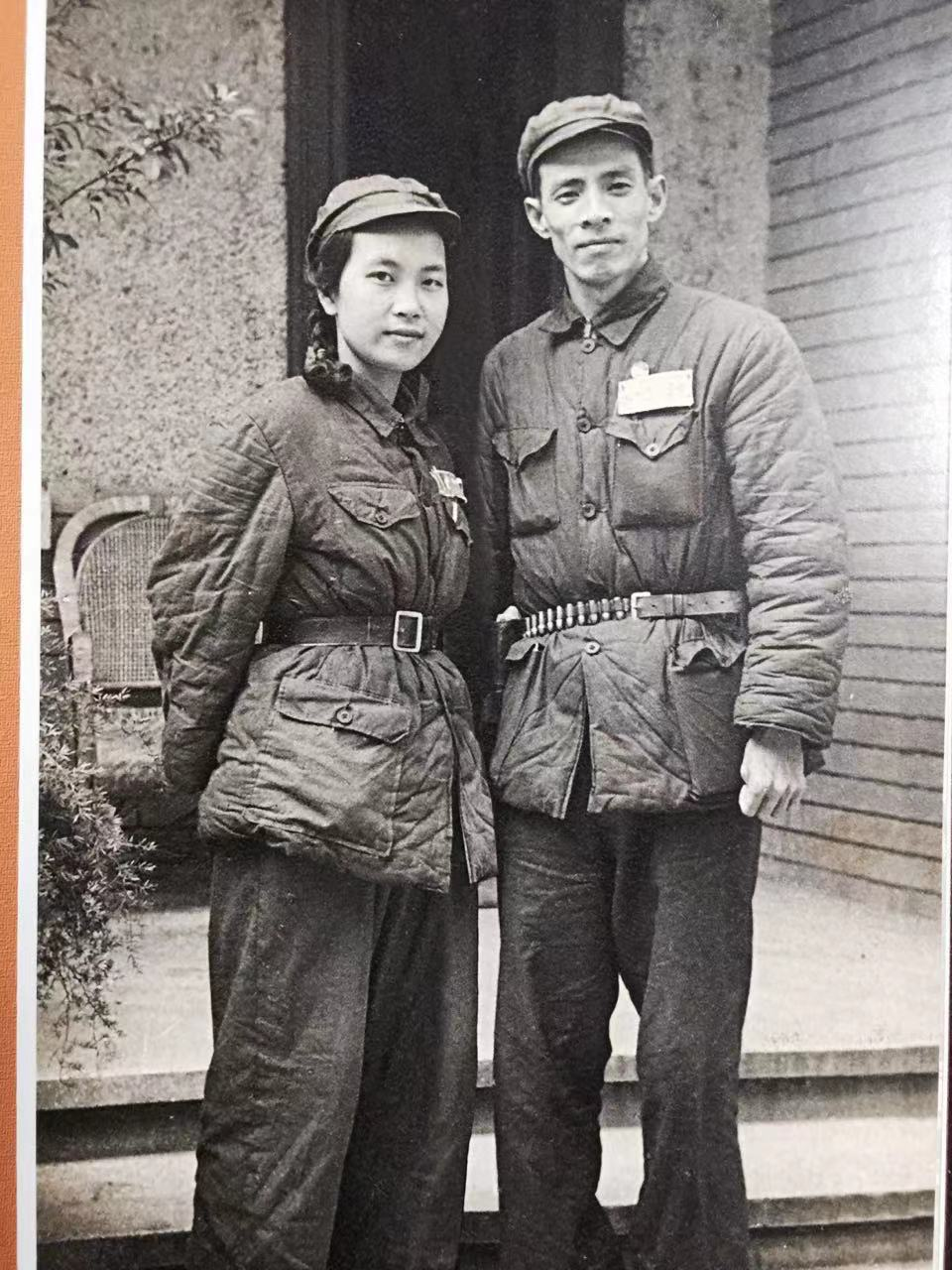

我家的相册里,有一张父亲在广州与母亲久别重逢时拍的照片,照片里父母都穿着解放军军装,父亲腰里还挎着手枪。我记得,父亲曾保存着一张用繁体字印刷的广州市军管会的任命书,上面写着:广州市军管会第一号令,兹任命林榆为广州市军管会文化组组长。署名:军管会主任叶剑英。时间为1949年11月。父亲当时负责广东的文化工作,接管文化领域的敌产。

1953年,广东要组建首个国营粤剧团,父亲毅然弃政从艺,担任了广东粤剧团团长,从此与粤剧结缘。1955年,他亲自发掘并组织排演了粤剧《搜书院》,为广东粤剧打了个翻身仗,在全国戏剧界奠定了粤剧是“南国红豆”的艺术地位。

正当父亲准备为粤剧发展大展身手时,却突然飞来横祸。1956年初,因被私营粤剧团演出的“坏戏”殃及,父亲被扣上莫须有的罪名,撤掉了党内外职务,下放工厂和农场劳动。父亲没有因此而沉沦,他利用下放劳动的机会,深入生活,钻研艺术,期待厚积薄发。1964年,他导演的现代粤剧《山乡风云》,好评如潮,被誉为“现代粤剧改革里程碑式的作品”,到现在还常常重排上演。

在“文革”中,父亲受到冲击。当他恢复自由时,便以高昂的热情投入创作,几年之间导演了十多台深受观众欢迎的大戏。他在离休以后创作的粤剧《伦文叙传奇》,广受欢迎,获得了许多大奖,被称为戏剧界“雅俗共赏的典范”,至今长演不衰。因为这个戏,父亲以73岁的高龄站上了全国戏剧界的最高领奖台。

父亲一生几经沉浮,但他从未后悔和怨恨,从未放慢在艺术追求上的脚步。他一生导演了三十六台大戏,编写了十多个剧本,写了许多剧评。65岁离休后,还笔耕不辍,创作并发表了六个剧本,直到91岁,才停下笔来。

父亲是带着革命的使命感参加粤剧工作的。接管广州时,他亲眼目睹了旧粤剧脏乱差的现象,他投身到粤剧工作,就是要用党的文艺思想对粤剧改制、改戏、改人,探索用传统艺术表现现代生活。几十年来,他的这个政治追求一直坚定不移。正因如此,虽经磨历劫,仍百折不挠,最终铸就了较高的艺术成就。

在父亲经常擦拭的橱柜里,摆放着由中共中央和中央军委颁发的“纪念红军长征胜利80周年纪念章”,由中共中央、国务院和中央军委颁发的“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”“中华人民共和国成立70周年纪念章”,中共中央颁发的“光荣在党50年纪念章”等等一批纪念章。还有全国戏剧界最高奖项的文华奖最佳编剧奖、广东文艺界最高奖项广东省文艺终生成就奖、广东省鲁迅文艺奖等代表着艺术成就的奖杯。

同时拥有厚重革命资历和卓越艺术成就双重身份的父亲,一直就是我的榜样。他身上那种政治坚定,那种对艺术的不懈追求,深深地影响着我的成长。

二、 循循善诱的引导

忘不了,父亲在生活上关心我们健康成长的同时,还特别注重对我们思想的引导和培养。

“文革”中我常窝在家里。一天,父亲对我说,你有时间不妨研究一下中国共产党的历史。受父亲启发,我真的从五花八门的油印材料中认真搜集起有关党史的资料。终于有一天,我在一叠印传单的白纸上,郑重其事地写下了“中国共产党大事记”几个大字,从建党前的马列主义小组记起,一直记到新中国成立,一件件地把党史中的大事记录下来,前后经过两个月,写下50多页,共两万多字。

一个16岁的少年,自己整理了一份中国共产党的大事记,今天看来,也是件不简单的事。这本大事记用的纸张很薄,又是用圆珠笔写的,几年之后,字迹都化了,后来搬家时就扔了,很可惜。这次由父亲提议的对党史的学习,对我的世界观,对我树立正确的政治观念影响至深。我很年轻时就加入了中国共产党,后来还担任过工作单位党委的主要领导,与父亲的教诲有很深的渊源。

有天父亲回家很晚,他关上房门,与妈妈在房间里说了许久。后来,他把我叫进去,很严肃地对我说,爸爸可能要受到冲击,你要相信,爸爸是对得起党和人民的。你是大哥,不论发生什么事,都要帮助妈妈把这个家维护好。他走到书柜前,在里头拔出一颗不起眼的钉子,一块橱板便可以拉出来。他告诉我,橱板下面是一个夹层,里头放着一些重要文件,不能让别人拿去。

次日,一群红卫兵闯进了我家抄家,把家里翻了个底朝天,可就是没发现书柜的秘密。临走,抄走一堆“黑书”,还顺手牵走了墙上挂着的晚清画家吴昌硕的一幅真迹和现代画家关山月送给父亲的一幅红梅。父亲因过去曾在国民党内部潜伏,被造反派诬为“叛徒”,关进了“牛栏”。我两次去给父亲送寒衣,他都没有一点悲观哀怨,坚信自己的问题一定能解决。

最难忘的是我上山下乡前与父亲告别的那一次。那时,父亲被关在二沙岛,但看管已经松了一点,可以请假出来半小时。我和父亲在江边坐下,抬眼远望,月拥大江,潮水奔涌,漫天碧透。但我的心情却是压抑的,这次父子离别,不知何时才能相见?但父亲却没有一点这种愁绪,他给我讲了小时候离家到广州读书,讲了秘密入党后经历的白色恐怖,讲了解放后的艺术追求,以他的经历告诉我,要保持一颗积极向上之心,要不停地追求进步,做一个对社会有用的人。最后他叫我不必为他的问题背上思想包袱,他的历史问题总会公正解决的。与父亲告别时,虽然百感交集,但我感到自己踩在地上的脚步是坚实的,对于今后的人生方向是坚定的。

下乡后,生活虽然艰苦,但我的内心还是充实的。当时身边的不少下乡知青对前途感到迷茫。因有父亲的教导,我在这个问题上从未有过一丝的动摇。1971年冬,村子里的劳动力都投入到东江引水工程的工地上,我被临时抽调去当工地广播员,一天要广播几次工地新闻,新闻稿件要自己一边参加劳动,一边去观察和采写。从挖河工地出来,手脚都是泥水,根本没法抓笔写稿,逼着我练就了凭简单腹稿就直接口播的本事。

那天,我蹲在小土堆后,在扩音机前播完工地新闻,突然听到一个熟悉的声音叫我,一回头,是爸爸妈妈!我又惊又喜。原来,父亲从英德五七干校第一次回广州,第二天就与母亲一起,辗转车船,风尘仆仆来看我。父母在村里呆了一天一晚,拜访了与我相熟的社员和村干部,详细了解我在农村的情况,看到我的精神面貌以及大家的反映,父母悬在心里的石头落地了。临走,父亲向我提出了一个要求:你应该努力争取入党。下乡三年,我还没想过这个问题,父亲的话令我思考了许久。不久,我郑重地向大队党支部递交了入党申请书。当时下乡知青要求入党,还是件稀罕事,为此,正在大队蹲点的公社党委书记还专门找我谈过一次话。经过一年多的考验,我于1973年被批准为中国共产党党员。那年,我22岁。

在乡下六年,我积极上进,多次被评为先进分子,还入了党。是父亲的引领,使我的人生走上了正确的道路,成为了一个父亲所希望的对社会有用的人。

三、润物无声的培育

忘不了,父亲是如何用看似无意、实则有心的培育,将我一步步引上了艺术创作道路的。

小时候,我们家就住在广州恩宁路的广东粤剧团大院里。放学回家,听见排练场有锣鼓响,我就三两下把作业做完,一头钻到排练场看排戏。耍刀弄枪的武打戏,我看得津津入味,可一到长腔唱段,就坐不住了,在排练场乱钻。记得有一次把掌板师傅的曲谱打翻了,闯了大祸,被赶出排练场。父亲是导演,一心排戏,旁事无暇顾及,无形中“纵容”我出入排练场,艺术细胞就这样在我身上潜移默化地植根了。

长大一点,我开始看父亲导演的整出大戏。他发掘的《搜书院》,他导演的《金鸡岭》《山乡风云》等都给我留下了很深的印象。以前每年两次广交会期间,全国顶尖的剧团和各省歌舞团,都要来广州为外宾演出。妈妈那时在省文化厅主管演出,每场演出她手里都有两张预留应急的工作票,这些票时常没派上用场。我想要这些票去看戏,妈妈没答应。父亲为我说话,说这些位子空着也是浪费,让他去吧,这对孩子也是一种陶冶。于是,我常常在开场前的几分钟,从妈妈手上拿到票。那些年,原创剧团的演出,各省歌舞团的演出我几乎都看过,一个人的文艺修养和艺术品味,就在这一场场精彩剧目的观摩中,逐步形成了。

有一件事我终生难忘。大学一年级的暑假,父亲在肇庆的马口煤矿体验生活,准备创作,叫我也去一趟。我辗转坐车到了那里,不料看见父亲躺在床上起不来,原来他在井下跟班劳动,扭伤了腰。但他没有让我在身边照顾,而是请来煤矿宣传科的一个干部带我下井。那是我第一次乘矿笼下到地下200多米深的煤矿里,四肢着地爬过横梁已被压断的坑道,徒手攀爬只有五十公分宽,却有十几米高的竖井,来到挖煤工作面,与脸上被煤尘沾得只看见眼睛和牙齿的矿工们一起劳动了半小时。父亲让我这个大学生到煤矿下井劳动,其良苦用心,让我受用一生。煤井下的经历,让我真正体会到什么是劳苦大众,体会到为什么你不深刻感受他们,你的作品就感动不了他们,体会到只有贴近生活才能写出鲜活的作品。

大学毕业前,学校让我们做的毕业作品是写一个电影剧本。从小受到文艺熏陶的我脱颖而出,很快写出一个表现女教师教育调皮学生的电影剧本《光荣的职责》。父亲看了初稿后,十分高兴,一连几个晚上给我提出修改意见,从主题的发掘,到戏剧矛盾的推进,从人物个性刻画,到语言特征,谈得很具体,使初涉创作的我受益良多。我认真修改后,老师把剧本推荐给珠江电影制片厂,被珠影列入了生产计划。虽然这个剧本后来因故没拍成,但它却成了我毕业分配到珠影从事创作的一个主要原因。几十年过去了,父亲给我剖析剧本时那种细致入微的认真,那种殷切期望的神情,还常常在我脑海里浮现。

为了纪念反法西斯胜利四十周年,父亲准备创作一部反映东江纵队革命斗争的粤剧剧本,他到东莞和宝安采访东纵老战士时,特地叫我随行。我明白父亲的用心,我随父亲采访了十几位东纵老战士,查阅了大量史料,记了整整三大本笔记。父亲回来后,很快就创作出表现东纵秘密情报站的剧本《红玫瑰》,并成功上演,获得广泛好评。父亲鼓励我尽快编写出同样题材的电影剧本,正当我开始构思时,不幸得了急性肝炎,此事就放下来了。后来我与同事一起创作了十六集电视连续剧《东江纵队》,那次随父亲采访的许多素材都派上了用场。这部电视剧在纪念反法西斯胜利五十周年时,在中央电视台一套黄金时间播出了。但是表现东纵秘密情报站的电影剧本,却一直没有动笔。虽然时不时会冒起这个念头,但总是以各种客观条件为自己开脱,其内在原因,就是缺少像父亲那样对艺术创作的坚毅和执着。

是父亲的引导,我才一步步地走上创作之路。

四、宽容豁达的影响

忘不了,父亲是如何用宽容的心态和豁达的修养,教育我们如何处理人与人之间的关系,树立起正确处世之道的。

我们家里从来就没断过保姆。许多人都说与保姆相处很难,可是我们家与保姆的关系向来很和睦,这与父亲的胸怀有关。在我们家干了30年的一位老保姆,我们都叫她嫂嫂。嫂嫂有一个女儿,其丈夫因犯事判了刑,女儿又没固定工作,带着两个孩子生活十分艰难。嫂嫂在女儿来看她时,时不时塞给女儿几块钱,那时几块钱是很可以解燃眉之急的。久而久之,母亲对这事有所察觉,和父亲说起,父亲却豁达地说:算了,只要她把这个家管好就成。也正是父亲的这种宽容大度,让嫂嫂把我们家当成自己家来精打细算,倾心操持。特别是后来,父母去了干校,老大老二下了乡,剩下两个年幼的弟弟在家,如果不是嫂嫂的维系,我们这个家早就散了。

父亲的豁达,时时处处影响着我们。我儿子到国外留学,开始不够用功,英文考试差0.1分没过关,要是补考不合格就要回国。我很生气,在越洋电话里大声训斥着儿子,在旁边的爷爷听不下去,抢过电话对孙子说,不用这么紧张,你这么聪明,怎么会考不及格呢?真的用了功,就算考不好,就当出国旅游了一趟嘛。同一件事情,用不同的心态去处理,往往会产生不同的效果。结果儿子在爷爷宽容的鼓励下,以很高的分数过关,并顺利完成了研究生的学业。这令我体会到宽容的力量。

还有一件事我记忆犹深。儿子结婚前,亲家拿来一份礼单,上面列着几十种男家要送给女家的彩礼,我看到顿时头都大了。当我带着几分埋怨与父亲说起这件事时,父亲却说,这有什么?这是传统嘛,婚姻大事,一定要办得两家都满意。听父亲一说,我的怨气顿时释解,于是认真去采办礼品。亲家看到了我们的真诚,主动提出只要意思一下就行了。后来得知,那份礼单其实是婚礼公司为了做生意编出来的,亲家其实也没有太执着。是父亲的开明,使我和谐地处理好了与亲家的关系。

在长期的耳濡目染之下,我也逐渐养成了一种平和的性格,这离不开父亲的言传身教。

常听人说,父亲是孩子最好的榜样。我为自己有一个既是老革命又是老艺术家的父亲而骄傲。在我心中,父亲就是一道标杆,无时不在激励我奋进;父亲就是一股无形的动力,不断鞭策着我向前;父亲就是一把尺子,常常提醒我丈量到达目标的距离。我想,虽然无法达到父亲那样杰出的成就,但一定要继承父亲做人的品格,更要发扬父亲对事业的执着精神。

我没能回来送父亲最后一程,成了我心中永远的痛。辗转反侧,难以入睡,为父亲的告别仪式起草了一副挽联:

情系党业一生初心耿耿宠辱不移后人敬仰

魂牵粤剧常年笔耕不辍好戏连台余音绕梁

爸爸,安息吧。你为之奋斗了一辈子的光辉事业,将在中华大地上,开出更灿烂的繁花!

返回顶部

返回顶部

b1b0c6f0-b45f-4e64-a026-39baccdc87d5.jpg)

68efc7ff-25b6-49ae-9d66-a48eccc33570.png)

378fbab0-5d70-48ef-9a54-c38f44ec4f6d.jpg)

5e24cf7b-7857-45cf-9ff5-47b60dac68e3.jpg)

1f655b9d-a277-4e58-a2c5-c634839699f6.jpg)

c3e365a5-de7f-42fd-b4fc-5a098e71be54.jpg)