金羊网记者 艾修煜

围绕着“乡土”而展开的艺术创作,是中国文化中重要的母题之一。1949年,新中国刚刚成立,影视创作者们就将农村题材的创作摆上日程。1950年,新中国成立后第一部反映农村生活的故事片《农家乐》上映。

如今,女演员秦怡当年在电影中倚靠过的那棵歪脖老梨树,仍被朴实的山东莱阳西陶漳村村民们唤作“明星树”。现实中的“杜家庄”——西陶漳村,已成为远近有名的“梨乡风情”旅游村。70年间,用“浩若烟海”四个字来形容新中国成立以来诞生的农村题材影视作品,毫不夸张。

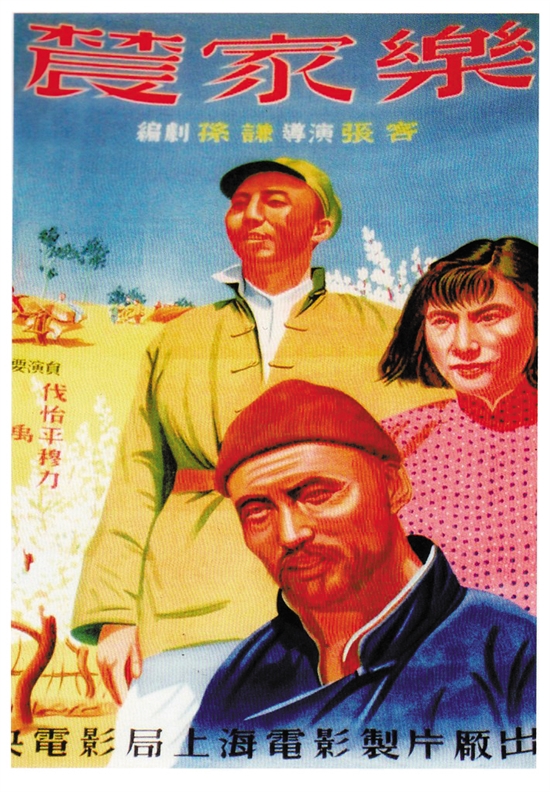

《农家乐》海报

【开篇第一作】

《农家乐》

扎根田间地头, 与村民同吃同住同劳动

1949年11月,上海电影制片厂成立,并着手拍摄一部农村题材故事片。出身于陕、晋地区文工团的电影编剧孙谦,根据自己熟悉的生活经历,创作出了乡村题材剧本《农家乐》,讲述退伍军人张国宝,回到家乡杜家庄,和未婚妻拉英一起,带领全村乡民,依赖党的领导和先进科技,改变旧有的落后生产方式,赢得良棉大丰收的故事。

著名演员仲星火,当时还是一个26岁的小伙子,导演张客却安排他饰演片中的村长。虽然戏份不多,但仲星火做事认真,为了尽快进入角色,来到西陶漳村第二天,他就和村长刘志芳混熟了。春天,村里的农业生产、拥军优属以及村民纠纷等事情比较多,刘村长整天忙得团团转。仲星火一连跟了村长三天,一边观摩村长的一举一动,一边熟悉村里的生产形势和当地的风土民情。

电影开拍前,仲星火根据观察,自己为角色设计了形象:头戴新毡帽,身穿便式衣裤,手拿一杆旱烟袋……除了贴身内衣是自己的,所有的服饰、道具都是从村民那里借来的,这“就地取材”的装扮得到了导演张客的肯定。

饰演“拉英”的女演员秦怡,20多岁,个子高挑,皮肤白皙,长得特别水灵,是电影界的当红明星。当时,农村的卫生条件差,村长便把从大上海来的女演员们,统一安排到村里最阔气的四合院———丁香庭院居住。

入住不久,女演员们就发现,走在街上,乡亲们总是躲得远远的,三三两两地在一起嘀咕什么,也不跟她们说话。追问之下才知道,乡民觉得电影女演员洋气,和庄稼人不是同类人,所以敬而远之。听闻此言,秦怡们果断离开丁香庭院,搬入农户家,和乡亲们同吃同住。

多年后,西陶漳村的老人在接受《烟台日报》记者采访时回忆,秦怡不仅每天都帮房东打扫卫生、挑水做饭、干农活,还跟年龄相仿的村妇女主任于秀花结成了对子,每天形影不离,一个推一个拉,用木轮车运石头上山,齐声唱山东小调。秦怡还跟这位姐妹学会了烧土灶、挑麦秸、收割高粱等农活;闲暇时,学会了绣荷包、纳鞋底、剪窗花等农妇手艺;两人还一起包饺子,包出了多种花样:蝴蝶状、腰鼓状、扇子状……把男演员张伐、仲星火们吃得合不拢嘴。

一个多月下来,再也没有乡民把秦怡当做高高在上的女明星,她本人也仿佛变了个人——一身土布袄站在镜头前,活脱脱一个村姑形象。

拍摄过程中,不少西陶漳村的乡民们当上了群众演员,连村里饲养的牛、羊、猪、狗也上了银幕:村民于志川土改时分到的大黄牛,成了电影里“张老五”的“老伙计”;李志老人的大黑狗,成了地主“杜天成”的“跟屁虫”……就连西陶漳村的街巷、民居、庙宇、石磨、辘轳水井等村景,犁具、双脚耧、驴车、马车、木轮车等用具,都成了戏中的原生态道具。整个西淘漳村变成了《农家乐》剧组的大影棚,真可谓是“乡村地里长出来的乡村戏”。

《我们村里的年轻人》剧照

【“十七年”时期】

《我们村里的年轻人》

呈现时代风貌, 塑造乐观向上农民形象

从《农家乐》之后,到1966年文革前夕,中国影视工作者们一直把农村题材作为重点,在不同历史时期都有相应的代表作呈现在银幕上:新中国成立初期的电影《白毛女》(1951年)、《葡萄熟了的时候》(1951年), “大跃进”时期的电影《五朵金花》(1959年)、《我们村里的年轻人》(1959年),“农村合作化”时期的电影《花好月圆》(1958年)、《李双双》(1962年)……可以说,新中国“十七年”时期电影中呈现的农村景观和农民形象,是当时中国农村社会的缩影。

“樱桃好吃树难栽,不下苦功花不开。幸福不会从天降,社会主义等不来……”1959年,由著名导演苏里执导,马烽担任编剧,李亚林、梁音、金迪主演的影片《我们村里的年轻人》红遍大江南北,顺道带红了片中的插曲《幸福不会从天降》。片中北方山村孔家庄,祖祖辈辈饱受缺水的困扰,复员军人高占武和能工巧匠曹茂林、回乡女青年孔淑贞和同学李克明一边努力开山引水,一边感受到爱情的萌动,这个“三男追一女”的多角恋故事,在当时的影片中实属罕见。

该片开拍之时并未受到特别重视,靠长春电影制片厂内积压的、即将报废的苏联产彩色胶片拍摄而成。全组没有一个知名演员,饰演“高占武”的李亚林之前塑造的多是反面人物,饰演“孔淑贞”的金迪是刚刚调入长影的小姑娘,进厂第五天,来不及试装、试镜,就直接赶往山西汾阳外景地,和全剧组一起住进当地一座破庙。

作为上海姑娘,金迪的日常打扮潮流又洋气,但为了塑造好“孔淑贞”这个农村姑娘,导演苏里毫不留情地命令她脱下城里时髦的“布拉吉”连衣裙,换上农村姑娘标志性的小褂长裤,不管是拍不拍戏,都不许脱下“农村装”。

金迪曾在多个场合回忆:“一开始,我还刷刷眼睫毛,演高占武的李亚林直接就凶我了:‘你给我擦掉,哪有农村姑娘擦睫毛的?’。”慢慢地,金迪跟农民同吃同住同劳动,逐渐走进了角色,片中有一场戏讲到淑贞在抢干打炮眼重活时,险酿大祸,幸为高占武及时救助。“那会儿也没有替身,开山放炮的戏,我腰上系根绳子被倒悬在岩壁上,一天拍下来,胳膊肘和膝盖骨蹭啊撞啊,皮肉和鲜血全都粘在了衣服上。”金迪说。

尽管辛苦,演员们还是为当地群众的乐观精神深深感动。饰演“王二狗”的演员孙羽回忆当年深入生活的情景:“给我印象最深的是,几乎所有的农民到晚间收工时都唱着山西小曲,虽然劳累,但还是非常乐观。”

功夫不负有心人,1959年国庆前夕,《我们村里的年轻人》上映,好评如潮。“没想到那么轰动,那会儿全国出现了很多‘高占武班’‘孔淑贞班’,还有日本观众给我来信,把当地报纸上的‘孔淑贞’剪下来寄给我。”金迪感叹。

1963年,《我们村里的年轻人》摄制组原班人马完成续集拍摄,上映后再次获得巨大成功,续集里的插曲《人说山西好风光》也成为传唱一时的金曲:“人说山西好风光,地肥水美五谷香。左手一指太行山,右手一指是吕梁……”

如同《我们村里的年轻人》描绘的那样,大多数“十七年”农村题材电影中,所反映的乡村充满明亮的色彩、欢快的生活场景、乐观向上的农民形象。这一时期的电影摆脱了说教口吻,回归到平凡质朴的日常生活,充满了人性的光辉。

【八十年代之光】

“农村三部曲”

关注乡村变化,越贴近老乡掌声越热情

文革期间,社会动荡,农村题材的影视剧创作也陷入了萧条。1979年底,《人民日报》发文讨论农村题材电影偏少的问题,立马引起各电影厂的重视。从1981年至1985年,珠江电影制片厂的金牌导演胡炳榴推出了大名鼎鼎的“田园三部曲”《乡情》《乡音》《乡民》,引起轰动。

几乎在“田园三部曲”启动的同时,黄浦江畔山东籍的导演赵焕章也向上海电影制片厂推荐了同籍编剧辛显令的剧本《喜盈门》:“我对厂里说,有一个关于农村家庭纠纷的戏很好,厂里马上要我把本子拿来,几个领导一看,都觉得基础很好。”

一南一北,不谋而合,可见上世纪80年代初,农村题材电影一扫阴霾、迎风见长的局面。

这一时期,社会的话语重心之一是农村的经济改革,随着经济基础的改变,向来自给自足的农村在人际关系方面也出现了新动向,农村家庭内部的争端一时成为社会焦点。《喜盈门》以北方农村家庭婆媳争端为切口,探讨了传统伦理道德特别是尊老爱幼、赡养老人的意识,在经济改革年代的农村被忽视的问题,上映之后大受欢迎。

据《当代中国丛书·当代中国电影卷》记载:“在不到一年的时间里,《喜盈门》发行各种规格拷贝达4000多个,观众达1.7亿人次,创造了新中国影片观众人数最多的纪录。 ”

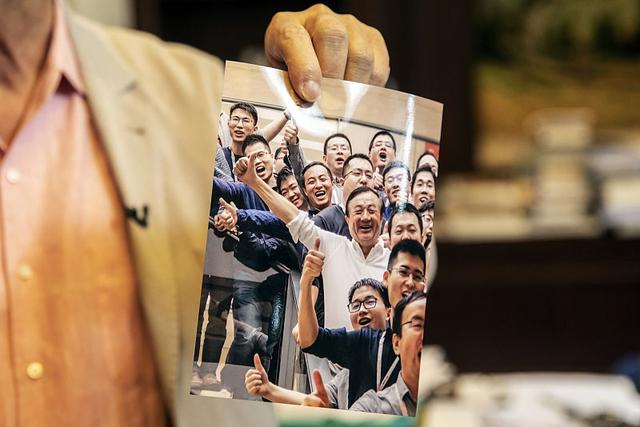

赵焕章对《上海采风月刊》记者回忆:“那时各个厂都有个传统,就是影片完成后要有答谢放映,我们带着留厂拷贝巡回演出似地一级级往下跑。因为是上影拍的,就先在上海放,全场观众的笑声我都数得清楚,应该是四五十次;后来到了济南,观众的笑声是七八十次;再到烟台,笑声达到一百多次;到了县城平度,笑声是一百二三十次;真正到了农村,笑声是一百七八十次了。我就感慨,这样的影片越靠近农村,越靠近农民,越靠近家乡,掌声和笑声就越多,因为这些老乡真正懂得片子里的故事和细节。”

而后4年里,赵焕章又导演了脍炙人口的农村片《咱们的牛百岁》和《咱们的退伍兵》。这两部影片与先前的《喜盈门》合称为赵焕章的“农村三部曲”。“三部曲”荣获的金鸡、百花等重量级电影奖项有10个之多,为赵焕章的电影艺术生涯带来了辉煌。1988年,赵焕章荣膺“新时期全国影视十佳导演”称号。

谈到为何在短短的五六年中能取得如此傲人的成绩,赵焕章表示,“生活是创作的源泉”的创作理念让他尝足了甜头:“我最喜欢和那些生活底子深厚的作者合作,最反对那些脱离生活的胡编乱造。”

紧跟时代,是赵焕章的另一窍门。他认为,《喜盈门》写的是实行农业生产责任制初期的农村生活,侧重表现家庭伦理道德;《咱们的牛百岁》写了农业承包责任制初期联产到组时的那段生活,表现乡亲之间的互助友爱;而《咱们的退伍兵》则涉及农村实行生产责任制以后如何进行商品化生产的问题:“归根结底,我欣喜地看到了党的十一届三中全会给农村改革带来的显著变化,我要尽快地反映它们。”

【片海拾遗】

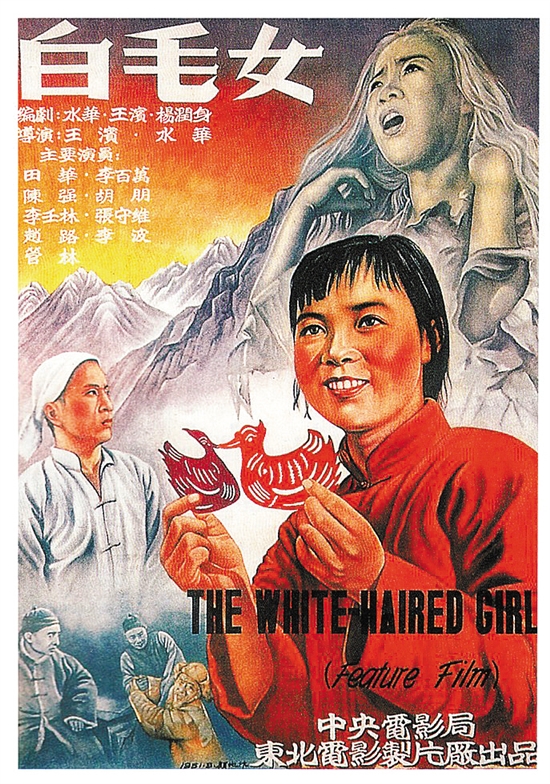

《白毛女》(1951年)

该片是东北电影制片厂出品的剧情电影,由王滨、水华执导,田华、陈强、胡朋、张守维、李百万、李壬林等主演。影片讲述佃农杨白劳之女喜儿被地主黄世仁霸占后,逃进深山丛林,头发全变白,后来被青梅竹马的进步青年王大春解救的故事。

该片带有那个时代鲜明的“为政治服务”的痕迹,通过艺术手法说明了推翻旧政权、建立新中国的必要性与合理性,印证了“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”的道理,有力地配合了当时的解放全中国、土地改革运动。

《农奴》 (1963年)

该片由八一电影制片厂出品,讲述了西藏农奴强巴在民主改革前被农奴主欺压剥削的悲惨生活,以及他们与解放军共同粉碎反动集团叛乱的故事。

该片的思想性和艺术性结合得很好,达到了统一与和谐,人物鲜明,结构严谨,情节紧凑动人,生活气息浓厚,整个影片闪耀着强烈的革命时代精神的光辉,使观众接受了一次阶级斗争的深刻教育。影片在描写强巴的受难、反抗、解放斗争的过程中,揭露了旧西藏农奴制的罪恶本质,歌颂了广大农奴坚强不屈的斗争精神。

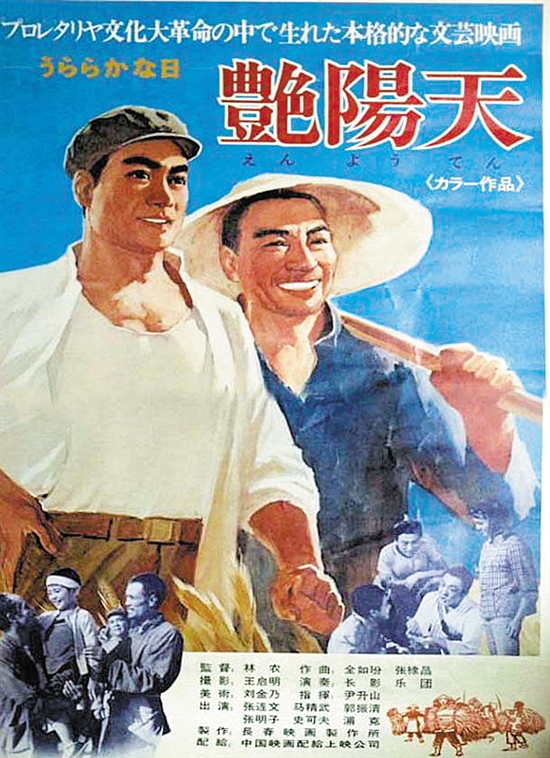

《艳阳天》(1973年)

该片根据浩然的同名小说改编,由林农导演,张连文、严飞、张明子、邵万林、浦克主演。影片讲述1956年秋天,东山坞农业合作社遭受严重的自然灾害,民兵排长萧长春从县里集训回来,碰上马之悦等人赶着大车拉着行李外出跑买卖,萧长春对这种放弃生产自救、盲目外流的做法非常气愤,硬是把人和大车截了回来,带领广大群众生产自救。麦子丰收后,在分红问题上,众人又展开斗争。

电影带有特定历史条件下的政治色彩,阶级斗争成为片子的主旋律。但在影视作品凋敝的文革期间,这部作品依然产生了很大的影响。

《月亮湾的笑声》 (1981年)

该片由徐苏灵执导的喜剧片,张雁、仲星火等人出演,影片围绕老农民冒富十年动乱时期的遭遇和生活变化,从一个侧面描写人的命运、人的感情,以喜剧的形式揭露和控诉了“四人帮”破坏农村经济政策和国计民生的累累罪行,歌颂了党的十一届三中全会后在农村全面落实政策,拨乱反正后农村生活的新气象,群众走共同富裕道路的美好情景。

《人生》 剧照

《人生》 (1984年)

该片改编自作家路遥的同名小说,真实地记录了20世纪80年代特定的中国国情,镜头聚集陕北黄土地、曲折的山路以及贫瘠的山村,以高加林和刘巧珍的爱情故事和人生选择,触动了时代所积蓄的许多困惑。《人生》的主演周里京和吴玉芳,成为当时年轻人的偶像。

据说当时全国大约2亿人看过此片,有评论称:“看不懂《人生》,你不知道自己的不幸;看懂了《人生》,你知道自己是不幸的。”更有人说:“认识人生的选择,男人必须看《人生》。”

参考资料

①《西陶漳:新中国第一部农村题材电影拍摄地》

②《上海姑娘演了村里的孔淑贞》

③《赵焕章:“三部曲”书写农村电影辉煌》

e589f49b-2e74-425f-8aad-d2903377735550ae0301-b0d7-4024-81d2-20cac05a00e6.jpg)

71cefd64-80fe-44a9-b895-5ec264d773d1.jpg)

47b1c982-dde8-45f1-975e-edd267c88327.png)

921b2300-ee68-408c-aff6-a9b54248426f.jpg)

7d0b1a39-5ad2-4f76-9f48-e11ff1ca1d91.jpg)

6547dc10-44a7-4b0e-90eb-9bd9d199ac33.jpg)

6777f2c7-dfca-4764-8128-d5da17cd968f.jpg)

5f795250-23e7-46c4-9c2f-b55327210289.jpg)

efa39191-d7af-47a6-b050-973a33fd3cce.jpg)

7ad50bcf-2c8c-47bc-b008-61ed5a8cbf09.jpg)

7888e8ce-7921-4948-b5b0-61a7f40be809.jpg)

6c5f899c-b130-411d-98ed-2851deb9f6d4.jpg)

d87bb244-93b2-4ec5-b7af-e4efab952f3d.jpg)

c23142e9-3d71-4cb3-8434-7ec335f3c1f8.jpg)

fbcda5bf-eb54-4f91-ae79-c0958c3a551f.jpg)

f1af0a4d-fe81-417b-9fb4-51a90236a1c8.jpg)